物流DXの課題を解決!積載率低下や人手不足を防ぐ実践ガイド

物流

物流業界では慢性的な人手不足が続き、効率的な運営に頭を悩ませる企業が増えています。特にコロナ禍以降のEC市場の拡大により、物流の需要は増加の一途をたどる一方で、働き手の確保はさらに難しくなっているのが現状です。こうした課題に対して、物流DXの推進は業務効率化だけでなく、労働力不足の問題を解決するための有効な手段として注目されています。

物流DXとは、最新のITを活用して物流業務のデジタル化や自動化を進める取り組みです。これにより従来の人手に頼った作業が削減され、作業効率が上がるだけでなく、ミスの減少や作業の見える化も実現します。

本記事では、物流業界における倉庫不足の背景を整理しつつ、人手不足を補うための物流DXの具体的な効果と、推進に役立つツールを詳しく解説します。物流業界の課題を乗り越えたい経営者や担当者の方にとって、参考になるでしょう。

近年、物流業界では倉庫の確保が大きな課題となっています。需要の増加に対して倉庫スペースが足りず、効率的な保管や仕分け作業が困難になっている状況です。こうした背景にはいくつかの要因が複合的に絡んでいます。

ここで詳しく説明しますが、倉庫不足は物流全体のボトルネックとなり、サービス品質や配送スピードの低下を招きかねません。倉庫の有効活用や新たな仕組みづくりが求められているため、業界全体で課題解決のための取り組みが急務となっています。

インターネット通販の普及により、EC市場は年々拡大を続けています。経済産業省「電子商取引に関する市場調査 報告書 2024」によると、日本国内のBtoC-EC(消費者向け電子商取引)市場規模は24.8兆円(前年比9.23%増)、BtoB-EC(企業間電子商取引)市場規模は465.2兆円(前年比10.7%増)と、いずれも成長を示しています。特にコロナ禍以降、消費者の購買行動が大きく変化し、オンラインショッピングが当たり前になりました。この変化により、従来の店舗販売とは異なる物流体制が求められています。

EC事業では、多品種少量の商品を個別に配送する必要があります。そのため、従来の大型配送センターだけでなく、消費者により近い場所での在庫保管が不可欠です。さらに、季節商品や限定商品など需要変動の激しい商品も多く、柔軟な在庫管理が求められます。

このような背景から、倉庫への需要が急激に高まっている状況です。従来の倉庫設備では対応しきれない規模の保管ニーズが生まれ、業界全体で倉庫不足が深刻化しています。特に、返品対応や交換対応なども増加しており、一時保管スペースの需要も高まっています。

出典参照:令和5年度電子商取引に関する市場調査の結果を取りまとめました|経済産業省

消費者の配送に対する要求水準は年々高まっています。当日配送や翌日配送が当たり前となり、配送時間の短縮が競争優位の源泉となってきました。この要求に応えるためには、消費者の近くに配送拠点を設置する必要があります。

都市部では特に配送時間短縮のニーズが強く、複数の小規模倉庫を設置する企業が増加しています。しかし、都市部の物件は限られており、適切な立地での倉庫確保が困難な状況です。また、配送効率を上げるためには、商品の特性に応じた専用保管設備も必要になります。

さらに冷凍・冷蔵商品の取り扱いも増加しており、温度管理が可能な倉庫への需要も高まっています。これらの特殊な要求に対応できる倉庫は限られており、ラストワンマイル対応の複雑化が倉庫不足に拍車をかけました。加えて、時間指定配送や再配達対応のため、より多くの商品を手元に置く必要も生じています。

新しい倉庫を建設する際の障壁も高くなっています。建設資材の価格上昇により、倉庫建設費用は以前より増加しました。

日銀の企業物価指数によると、2024年時点で建設に関連する「その他工業製品」は前年比0.03%上昇しており、具体的には自動車タイヤや平版印刷物、事務所・店舗用装備品などが該当します。また、「非鉄金属」も前年比0.08%上昇し、プラスチック被覆銅線や銅、貴金属展伸材といった建設資材の価格上昇が倉庫建設費用を押し上げました。

特に、物流に適した平地の確保が困難な地域では、土地代も含めた総コストが企業の予算を圧迫しています。

都市部では土地不足が深刻で、物流に適した広い敷地を確保するのは至難の業です。郊外に倉庫を建設する場合でも、インフラ整備や交通アクセスの課題があります。また、環境規制や建築基準法の制約により、建設許可の取得にも時間がかかります。

これらの要因により新規倉庫建設のハードルが高くなり、既存倉庫の有効活用が重要な課題となってきました。限られた資源を最大限に活用する方法として、物流DXの推進が注目されています。労働力不足の影響で建設期間も長期化しており、企業の事業展開スピードに影響を与えています。

物流DXの推進によって、既存倉庫のスペースを効率的に活用できるようになります。新たな倉庫を建設することなく、デジタル技術を使って在庫管理や作業フローを最適化することで、限られた資源を最大限に引き出せるでしょう。これにより、倉庫不足の根本問題に対処しつつ、コストの抑制も期待できます。

さらに、運用面の見直しとITツールの導入が組み合わさることで、持続可能な物流体制の構築が実現可能となるでしょう。

倉庫内の現状を正確に把握するためには、データによる見える化が欠かせません。どの商品がどこに保管されているか、どの程度のスペースが使用されているかを数値で管理することで、無駄な空間を発見できます。現在多くの倉庫では勘と経験に頼った運用が行われており、本来活用できるスペースが眠っているかもしれません。

IoTセンサーやバーコードシステムを活用すれば、リアルタイムで倉庫内の状況を把握できます。商品の入出庫頻度や保管期間を整えることで、効率的な配置を実現できます。また、季節変動や需要予測データと連携させることで、将来の空間需要も予測可能です。

見える化により、従来は気づかなかった改善点が明確になります。明確になると、デッドスペースの有効活用や動線の最適化による作業効率の向上などが実現できるでしょう。データに基づいた判断により、倉庫スペースの利用率を向上させられます。

倉庫管理システムは、物流DXの中核となる重要なツールです。入出庫管理から在庫管理、作業指示まで、倉庫運営に関わるすべての業務を統合的に管理できます。システム化により人的ミスを減らし、作業効率を向上させられるでしょう。従来の手作業による管理では限界があり、規模が大きくなるほど管理の複雑さが増します。

WMSは、商品の最適な配置を自動で提案してくれるツールです。頻繁に出荷される商品を取り出しやすい場所に配置し、動線を短くすると作業時間を短縮できます。また、在庫の回転率を分析し、デッドストックを早期に発見することも可能です。

さらに、WMSは他のシステムとの連携も可能です。販売管理システムや配送管理システムと連携させることで、受注から出荷までの一連の流れを自動化できます。これにより、倉庫内の作業効率が向上し、限られたスペースでより多くの商品を取り扱えるようになります。

倉庫の縦方向スペースを有効活用することで、保管能力を向上させられます。立体保管システムや自動倉庫の導入により、従来の2倍から3倍の保管容量を実現できる可能性を秘めています。ただし、一度に大規模な設備投資を行うのではなく、段階的に導入する必要があります。投資効果を確認しながら進めることで、リスクを最小限に抑えられるでしょう。

まずは、特定の商品カテゴリーやエリアに限定して立体保管を試験導入します。効果を検証しながら、徐々に対象範囲を拡大していくことで、投資リスクを最小限に抑えられるでしょう。また、既存の作業フローに与える影響も段階的に調整できます。

自動倉庫システムでは、商品の保管から取り出しまでを自動化できます。人の手では届かない高所も有効活用でき、24時間稼働も可能です。初期投資は大きくなりますが、長期的には人件費の削減と保管効率の向上により、投資回収が期待できます。

従来の倉庫運営では、自社専用の倉庫を確保する考え方が主流でした。しかし倉庫不足の現状では、シェアリングや連携による効率的な活用が重要になってきています。複数の企業が倉庫スペースを共有すると、各社の稼働率を向上させられます。この発想転換により、業界全体での効率化が実現できるでしょう。

倉庫シェアリングでは、閑散期と繁忙期の異なる企業同士が連携すると年間を通じて高い稼働率を実現できます。例えば、夏物商品を扱う企業と冬物商品を扱う企業が同じ倉庫を利用すると、効率的な運用ができるでしょう。

また、地域の物流企業との連携により、配送効率も向上させられます。共同配送や中継輸送により、各社の配送コストを削減しながら倉庫の有効活用を図れるためです。このような連携により、個社では解決困難な倉庫不足問題に対して業界全体で取り組めます。

在庫管理の精度向上により、必要以上の在庫を抱えない運用を実現できます。需要予測システムを活用することで適正な在庫量を維持し、倉庫スペースの有効活用が可能になります。過剰在庫を防ぐことで、限られた倉庫スペースをより効率的に使用できるでしょう。従来の勘に頼った発注から、データに基づいた科学的な在庫管理への転換が重要です。

AIを活用した需要予測では、過去の販売データだけでなく天候や季節要因、市場動向なども考慮した精度の高い予測が可能です。これにより、欠品リスクを最小限に抑えながら在庫量を最適化できます。また、商品ライフサイクルを考慮した在庫管理により、デッドストックの発生を防げるでしょう。

在庫最適化では、ABC分析などの手法を活用して、商品の重要度に応じて管理します。売れ筋商品は十分な在庫を確保し、動きの遅い商品は最小限の在庫に抑えることで、倉庫スペースの効率的な配分が可能です。

物流DXの成功には、現場従業員の理解と協力が不可欠です。新しいシステムや運用方法を導入する際には、現場の声を聞きながら実際の作業に適した形で進めることが重要です。理論的に優れたシステムでも、現場で使いこなせなければ効果は期待できません。変化に対する不安を取り除き、メリットを実感してもらうことが成功の秘訣です。

現場従業員に対する教育とトレーニングを継続的に実施し、新しい技術に対する理解を深めてもらいます。また、現場からの改善提案を積極的に取り入れることで、より実用的なシステムに発展させられます。定期的な意見交換会やフィードバックセッションを設けることも効果的です。

運用体制の確立では、責任者の明確化と権限の細分化が重要です。現場の判断で迅速に対応できる体制を整えることで、システムの効果を最大化できます。

倉庫不足の課題解決には、適切なサービスやソフトウェアの導入が不可欠です。例えば、倉庫管理システム(WMS)を活用することで在庫の正確な把握と効率的な入出庫が可能になります。

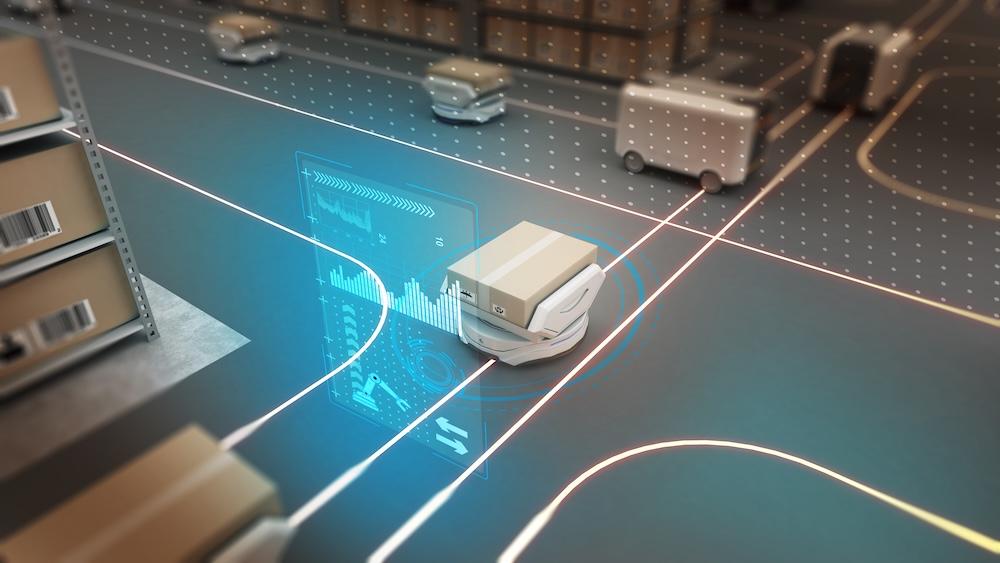

また、AIを使った作業動線の最適化ツールやロボットによる自動ピッキングなども有効です。これらのソリューションは実績が豊富で、多様な倉庫環境に柔軟に対応できます。導入の際は自社のニーズに合った機能を見極めることが重要です。

ファインストッカーは、限られた床面積で最大限の保管能力を実現する立体自動倉庫システムです。従来の平面保管と比較して、3倍から5倍の保管密度を実現できます。完全自動化により、人的ミスを排除し、24時間稼働も可能です。特に、中小規模の倉庫でも導入しやすい設計となっており、投資効果を早期に実感できるでしょう。

このシステムの最大の特徴は、既存の倉庫に後から設置できる点です。大規模な建築工事を必要とせず、短期間で導入が可能です。また、商品の種類や形状に応じてカスタマイズできるため、多様な業種に対応できます。モジュラー設計により、将来の拡張も容易です。

初期投資は必要ですが、長期的には倉庫賃料や人件費の削減により、投資回収が期待できます。操作も直感的で、現場従業員が短期間で習得できる点も評価されています。

出典参照:ファインストッカー|株式会社ダイフク

倉庫革命は、中小企業でも導入しやすい価格帯のWMSです。クラウドベースのシステムのため、大規模なサーバー設備投資が不要で、月額料金で利用できます。入出庫管理から在庫管理、作業指示まで、倉庫運営に必要な機能を網羅しています。スケーラブルな設計により、事業成長に合わせて機能を拡張できる点が特徴です。

システムの特徴として、直感的な操作画面と豊富なレポート機能があり、リアルタイムでの在庫状況確認や商品の動向分析によって効率的な倉庫運営をサポートします。また、バーコードやハンディターミナルとの連携により、作業の正確性と効率性を向上できます。多言語対応により、外国人従業員の活用も可能です。

システムの導入により、限られた倉庫スペースでより多くの商品を効率的に管理できるようになります。API連携により既存システムとの統合も容易で、導入時の業務への影響を最小限に抑えられます。

出典参照:倉庫革命 | ヤマト運輸株式会社

ハコベルは、物流業界のマッチングプラットフォームとして、倉庫や配送リソースの効率的な活用をサポートします。荷主企業と物流事業者を結ぶことで、余剰倉庫スペースの有効活用や、配送効率の向上を実現します。全国規模のネットワークにより、地域を問わず最適な物流パートナーを見つけられる点が魅力です。

プラットフォームでは、エリアや条件に応じた倉庫の検索や配送ルートの最適化が可能です。また、リアルタイムでの空き状況確認により、必要な時に必要な分だけ倉庫スペースを確保できます。従来の長期契約とは異なり、柔軟な利用が可能です。価格の透明性も高く、事前に費用を把握できます。プラットフォーム上での評価システムにより、信頼性の高い物流パートナーを選定できる点も評価されています。

出典参照:ハコベル|ハコベル株式会社

soucoは倉庫スペースのシェアリングサービスとして、短期から長期まで柔軟な倉庫利用を可能にします。全国各地の倉庫事業者と連携し、荷主企業のニーズに応じた最適な倉庫を提案します。従来の倉庫契約よりも短期間での利用が可能で、初期コストを抑えられる点が特徴です。スタートアップ企業や季節商品を扱う企業に特に適しています。

サービスの特徴として、オンラインでの簡単な申し込みと透明性の高い料金体系があります。倉庫の立地や設備、料金を事前に確認できるため、安心して利用できるでしょう。また、温度管理や危険物対応などの特殊な要件にも対応可能です。

固定費を変動費化することで、事業の柔軟性を高めながら倉庫不足の課題を解決できます。また、複数拠点での保管により、配送効率の向上も実現しています。保険やセキュリティ面でも充実したサポートが提供されており、安心して利用できるでしょう。

出典参照:souco|株式会社souco

倉庫不足の問題を克服した企業の取り組みは多くのきっかけを与えます。例えば、ある物流企業では、既存の倉庫にセンサーやデジタル管理システムを導入し、スペースの利用効率を高めました。

また、ロボットによる作業支援を取り入れて人的負担を軽減しつつ、出荷スピードを向上させた事例もあります。これらの成功事例は、物流DXの具体的な活用方法や現場での運用ポイントを知る上で非常に参考になります。

T2K株式会社は限られた倉庫スペースの中で保管効率を最大化するため、AutoStoreシステムを導入しました。このシステムは立体的な格子状の保管システムで、従来の保管方法と比較して4倍の保管密度を実現しています。ロボットが自動で商品を取り出すため、人的作業を削減できました。

導入前は、商品の保管場所が分からず、探すのに時間がかかっていました。また、季節商品の保管で倉庫がいっぱいになり、新規商品の受け入れが困難な状況でした。AutoStore導入によりこれらの課題が一気に解決し、倉庫スペースの有効活用率が向上しました。

導入後の効果として、保管効率の向上だけでなくピッキング作業の高速化も実現しています。また、作業の正確性も向上し、誤出荷率を削減できました。

出典参照:AUTOSTORE(オートストア)導入決定しました!! | T2K株式会社

株式会社ダスキンは、需要予測システムFOREMASTを活用して、在庫最適化を実現しました。従来は過剰在庫により倉庫スペースが圧迫されていましたが、精度の高い需要予測により、必要最低限の在庫量での運用が可能になっています。これにより、倉庫スペースの約30%を削減できました。

システム導入前は、欠品を恐れて多めの在庫を抱える傾向がありました。特に季節商品や新商品については需要予測が困難で、結果として大量のデッドストックが発生していました。FOREMASTの導入によってAI技術を活用した高精度な需要予測が可能になり、適正在庫での運用を実現しました。結果、在庫回転率が40%向上し、キャッシュフローも改善しています。また、倉庫スペースに余裕が生まれたため、新規商品の展開も積極的に行えるようになりました。

出典参照:導入事例(株式会社ダスキン ミスタードーナツ事業本部様)|株式会社ダスキン

ロジスティード株式会社は、自動運転フォークリフトの導入により、倉庫内の作業効率を向上させました。従来は人手によるフォークリフト作業で、荷待ち時間が発生していましたが、自動運転により24時間稼働が可能になり、荷待ち時間を半減しました。これにより、同じ倉庫スペースでより多くの荷物を処理できるようになっています。

導入前の課題として、フォークリフトオペレーターの人手不足と夜間作業の制約があり、人的ミスによる事故や商品損傷も発生していました。これらの課題解決のために自動運転フォークリフトを導入したところ、これらの課題を一挙に解決し、安全性も向上しました。

導入効果として、作業効率の向上だけでなく、人件費の削減も実現しています。また、作業の標準化により、品質の安定化も図れました。

出典参照:物流施設におけるトラックの積卸し自動化と待機時間削減へ AIを搭載した自動運転フォークリフトを活用し|ロジスティード株式会社

物流DXを効果的に推進して倉庫不足を解消するには、計画的な推進と現場との連携が不可欠です。技術の選定だけでなく、従業員の教育や業務プロセスの再設計にも注力しなければなりません。

また、短期間での効果を求めすぎると推進失敗のリスクが高まります。さらに、セキュリティ対策やデータの整備も重要なポイントです。

これらの課題に十分に対応しながら段階的に改善を進めることが成功のカギとなります。

物流DXを始める前に、現状の倉庫利用状況を徹底的に調べることが重要です。どの商品がどこに保管されているか、どの程度のスペースが使用されているかを正確に把握しなければ、適切な改善策を立てられません。現状分析では、数値データだけでなく、現場の声も重要な情報源となります。

分析では、商品の種類別・エリア別の保管状況や作業動線の効率性、設備の稼働率などを詳しく調査します。また、時間帯別や曜日別の変動パターンも把握することで、より精度の高い改善計画を立てられるでしょう。現場従業員へのヒアリングも実施し、データだけでは見えない課題も洗い出します。

大規模な投資を一度に行うのではなく、小規模エリアでの試験推進から始めることが重要です。効果を確認しながら段階的に拡大することで、投資リスクを最小限に抑えられるでしょう。また、現場への影響も段階的に調整でき、スムーズな推進が可能になります。小規模推進では、ROI(投資収益率)の測定も容易になるでしょう。

試験導入では効果測定の指標を明確に設定し、定期的に評価を行います。成功要因と課題を詳しく分析し、本格導入に向けた改善点を特定しましょう。また、現場従業員の習熟度も考慮し、教育・トレーニングの充実も図ります。

推進後は継続的な効果検証を行い、計画と実績の差異を分析します。期待した効果が得られない場合は、原因を特定し、改善策を講じましょう。また、成功した要因は他のエリアへの展開に活用します。PDCAサイクルを回すことで、継続的な改善を実現できるでしょう。効果検証では、定量的な指標だけでなく、定性的な評価も重要です。

拡張計画では、投資効果の高いエリアから優先的に推進を進めます。また、システム間の連携も考慮し、全体最適を図りましょう。段階的な拡張により、リスクを分散しながら、確実に成果を積み上げられます。

倉庫不足の解決策として、外部リソースの活用は非常に有効です。自社で新たな倉庫を建設するには多額の初期投資と時間が必要ですが、既存のインフラを活用すれば迅速に課題を解決できるでしょう。

シェア倉庫サービスは、複数の企業が同じ物流施設を共同利用する仕組みです。初期費用を抑えながら必要な期間だけ倉庫スペースを確保できるため、季節変動が大きい商品を扱う企業にとって理想的な選択肢となります。また、立地条件の良い倉庫を利用できるため、配送効率の向上も期待できるでしょう。

クラウドサービスを活用した在庫管理システムの導入も重要な要素です。リアルタイムでの在庫状況把握により、適切な在庫量を維持できます。過剰在庫を防ぎ、限られた倉庫スペースを最大限に活用する基盤が整います。

物流DXの成功には、全社的な取り組みが不可欠です。一部の部門だけでデジタル化を進めても、全体最適は実現できません。経営層から現場従業員まで、すべての関係者が同じ方向を向いて取り組む必要があります。

教育体制の整備は、DX推進の土台となります。新しいシステムやツールを導入しても、従業員が適切に使いこなせなければ効果は半減しかねません。段階的な研修プログラムを設計し、各従業員のスキルレベルに応じた教育を実施しましょう。

現場の意見を積極的に取り入れる仕組みを整える必要があります。実際の作業に携わる従業員からのフィードバックを受けながらシステムを改善していけば、より実用的なDXが実現できるでしょう。継続的な改善サイクルを回すための体制を整えておくことが成功のカギとなります。

物流DXは、倉庫不足という深刻な課題を解決する有力な手段です。デジタル技術を活用した在庫管理の最適化により、限られたスペースを最大限に活用できます。自動化システムの導入で作業効率が向上し、人的リソースの制約も軽減されるでしょう。

外部リソースの活用と全社的な取り組みを組み合わせることで、より効果的な解決策が見えてきます。シェア倉庫やクラウドサービスを戦略的に活用し、同時に従業員教育を徹底すれば、持続可能な物流体制を構築できます。

今回紹介した手法を参考に、自社の状況に適した物流DXを推進してみてください。段階的な推進により、確実に倉庫不足問題の解決に近づけるでしょう。

株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは

60,000人を超える

人材にご登録いただいており、

ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。

豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。

幅広い支援が可能ですので、

ぜひお気軽にご相談ください!