レガシーシステム統合で実現する医療DXのメリットとは?

医療

医療DXは、少子高齢化社会のなかで医療現場が抱える人手不足や業務効率化などの問題を解消するのに有効な取り組みです。この記事では、医療DXでどのような課題が解決できるのかや、医療DXの活用例を解説します。医療現場が抱える課題や少子高齢化社会だからこそ悩む問題を解決するのに、医療DXを役立てましょう。

「医療DXが少子高齢化社会の医療現場でどのように役立つかを知りたい」

「医療DXで人手不足や業務負担をどのように軽減できるか理解したい」

「国や自治体が推進する医療DXの方針や制度、支援策を把握したい」

少子高齢化に対応する方法として、医療DXを活用したいと考える方のなかには上記の考えをお持ちの方もいるのではないでしょうか。

少子高齢化社会のなかで、医療DXの活用は、業務効率化で人手不足を補う、オンライン診療で地域の医療格差をなくすなどの課題解決に役立ちます。この記事では、少子高齢化に対抗する医療DXの課題や活用例、導入する方法を解説します。

医療DXを活用すると、少子高齢化社会の医療現場にどんな影響があるかもご紹介しているため、ぜひ最後までご覧ください。

医療DXとは、デジタル技術で医療の現場を効率化・高度化する取り組みです。電子カルテの共有やオンライン診療などにより、診療や事務の負担を軽くするのが目的です。

医療DXの活用は、患者様の情報を一元管理を可能にし、スムーズな連携やミス防止にもつながります。とくに、少子高齢化によって医療の需要が増えるなか、人手不足を補う手段として重要視されています。

政府も支援を強めており、医療DXはこれからの医療に欠かせない仕組みです。

少子高齢化社会における医療DXの課題は、以下の4つです。

1つずつ解説します。

医療DXは、デジタル技術を使い慣れていない人が取り残されるリスクがあります。とくに、高齢者はスマートフォンの操作が難しく、オンライン診療を使えない場合もあるため、対策を講じるのが大切です。

医療従事者側でも新しいシステムの習得に時間がかかり、現場で混乱を招くリスクがあります。

対策として、誰でも直感的に使える画面設計や、電話や対面による丁寧なサポートをおこないましょう。すべての人が安心して利用できる環境づくりが、医療DXを定着させるうえで重要です。

医療DXの導入には、初期費用や維持費といったコストがかかります。電子カルテや資格確認システムの整備には、ソフト導入だけでなく、ネットワーク工事や職員研修も必要です。とくに、資金に余裕のないクリニックや診療所では、導入に踏み切れないケースも少なくありません。

ツール導入・運営にかかる負担を減らすには、補助金や税制優遇などの支援策を充実させるのが大切です。

出典参照:医療機関・薬局、レセコンベンダ向けの情報|厚生労働省

出典参照:医療機関等向け総合ポータルサイト – 医療機関等向け総合ポータルサイト|厚生労働省

医療DXでは、個人情報の流出リスクに十分な注意が必要です。医療データには病歴や遺伝情報など、重要な内容が含まれています。もし第三者に流出した場合、プライバシー侵害だけでなく、悪用されるリスクも否めません。とくにサイバー攻撃や入力ミスによる情報漏洩が問題視されています。

情報漏洩のリスクを防ぐためにも、国のルールに沿った厳重なセキュリティ対策や、職員への研修が必要です。

出典参照:医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版(令和5年5月)|厚生労働省

医療機関のシステム連携が進まず、情報が分断されているのが医療DXにおける課題です。病院やクリニックが異なる電子カルテを使っているため、患者様の診療記録が共有されにくくなっています。転院した際に過去の診療内容が正しく伝わらない場合、適切な医療が受けられないリスクもあります。

システムの連携が進まない問題を解決するには、電子カルテの仕組みを全国で統一し、どの医療機関でも情報を見られる体制づくりが必要です。

少子高齢化社会に医療DXが必要な理由は、以下の3つです。

1つずつ解説します。

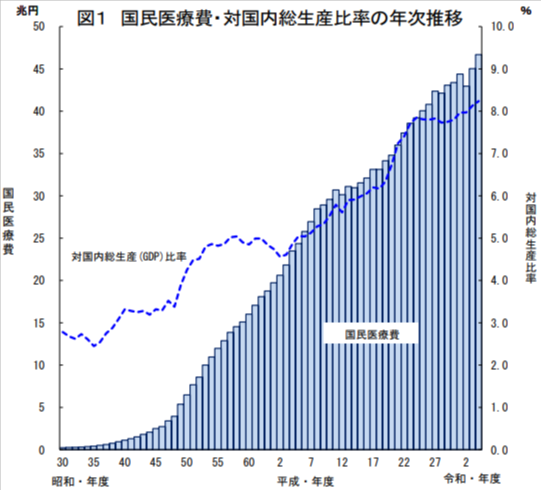

少子高齢化により増え続ける医療費を抑えるために、医療DXが必要です。検査の重複や手作業での事務処理など、医療現場の非効率さも費用増加の一因です。

以下は、国民医療費・対国内総生産比率の年次推移です。

出典参照:令和4(2022)年度 国民医療費の概況 国民医療費の状況 結果の概要 |厚生労働省

上記のグラフから、高齢者の医療ニーズが高まるなか、保険料を支える若い世代は減っており、国の財政負担は年々重くなってるのが読み取れます。医療DXを活用して業務を効率化した場合、無駄なコストを削減できます。医療DXを促進し、限られた資源で医療の質を保ち、医療制度の持続を目指しましょう。

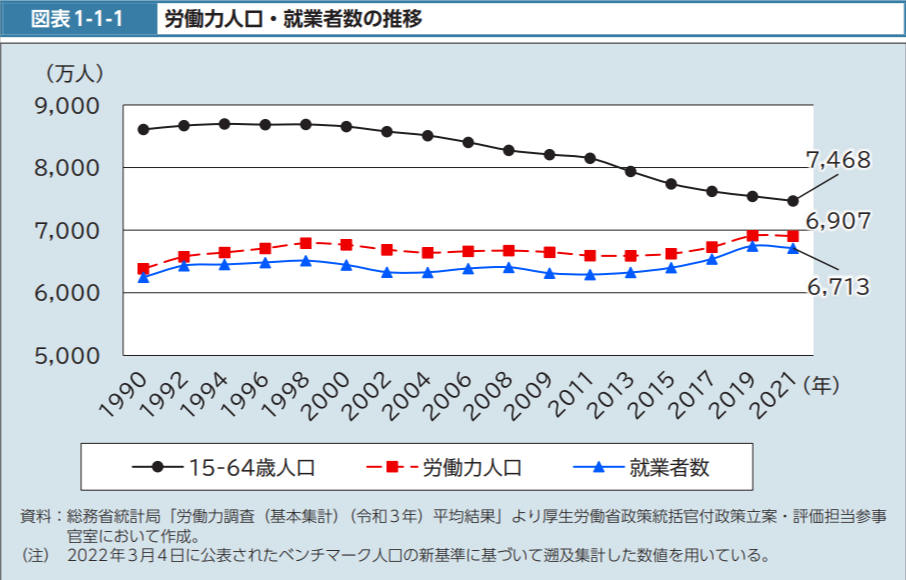

人手不足の深刻化に対応するには、医療DXの導入が欠かせません。高齢者の増加で医療や介護のニーズは高まっていますが、働き手となる若者が減っているため、現場では慢性的な人材不足が起きています。

以下は、労働力人口・就業者数の推移です。

出典参照:第1章 社会保障を支える人材を取り巻く状況 図表1-1-1 労働力人口・就業者数の推移|厚生労働省

また、煩雑な書類作成や情報整理に時間が取られ、医療スタッフの負担は増す一方です。医療DXを促進し、記録の自動化や業務の効率化を図り、限られた人材で対応できる環境を整えましょう。

医療DXは、地方と都市の医療格差を縮める手段となります。都市部には病院や医師が集まっていますが、地方では医師不足や病院の減少が進み、高齢者が通院に苦労する状況です。とくに過疎地では、必要な医療を受けるまでに時間や費用がかかりすぎてしまう場合もあります。

オンライン診療や遠隔モニタリングなどの医療DXを導入し、どこに住んでいても安定した医療を受けられる仕組みをつくりましょう。

出典参照:病院まで1時間なら近い 医師ゼロ地区2000カ所に|日本経済新聞

身近で推進されている医療DXの取り組みは、以下のとおりです。

1つずつご紹介します。

オンライン資格確認とマイナ保険証の導入は、受付業務の効率化と高齢者医療の質の向上に効果的です。オンライン資格確認とマイナ保険証によって、受付時に保険の有効性が即時で確認できるため、スタッフの手間や入力ミスの削減につながります。

患者様の同意をもらえると薬の情報も確認できるため、重複処方を防げます。オンライン資格確認とマイナ保険証による機能は、高齢者が安全に医療を受け続けるために重要な仕組みです。

電子カルテの情報を全国で共有できるよう統一するのは、切れ目のない医療と介護の連携に欠かせません。高齢者は複数の医療機関にかかる場合があり、情報がバラバラになりやすいです。

医療DXによって電子カルテが統一された場合、どの医療機関でも病歴や処方歴をすぐに確認可能です。医療DXを促進し、検査の重複や医療ミスの減少を図り、安心して暮らし続けるための「地域包括ケア」の実現に近づけましょう。

電子処方箋の導入は、薬の安全な管理と受け取りを実現する手段です。高齢者は複数の薬を飲んでいる場合があり、飲み合わせや重複に注意が必要です。

電子処方箋を活用した場合、薬局が全国の処方情報を確認できるため、薬剤師が安全性をしっかりチェックできます。また、紙の処方箋をなくすと、紛失の心配もなくなり、薬局での対応もスムーズになります。電子処方箋は、高齢者医療の質と効率を高める大切な仕組みです。

オンライン診療やオンライン服薬指導は、高齢者の通院負担を減らし、医療を受けやすくする取り組みです。スマートフォンやパソコンで、自宅にいながら医師の診察や薬剤師の説明を受けられます。通院にかかる移動の負担がなくなるため、足腰に不安のある方でも安心です。

オンライン診療やオンライン服薬指導によって、地方や離島など医師が不足している地域でも、適切な医療を受けられます。家族の付き添いも不要になるため、介護する方の負担も軽くなるのもメリットです。

AI診断支援やゲノム医療は、高齢者の病気を早く見つけ、より患者様に合った治療をおこなうのに有効です。AIが画像を分析し、がんの初期サインを見つけると、医師の判断を助ける役割を果たせます。AI診断支援により見落としを防ぐと、病気の早期発見が可能です。

ゲノム医療では、体の遺伝情報をもとに、その人に合った薬を選べます。副作用のリスクも減らせるため、高齢者にとって安心で安全な治療が可能です。

医療DXが少子高齢化の課題を解決する方法は、以下の3つです。

1つずつ見ていきましょう。

医療DXは、少子高齢化によって生じる人手不足や医療費の増加、地域医療の格差といった課題解決に有効な取り組みです。デジタル技術の活用によって、医療の質を保ちながら効率を高め、より多くの方が平等に医療を受けられる仕組みが整いつつあります。

医療DXによる持続可能な医療体制の実現はもちろん、病気の予防や早期発見に役立つ情報の活用も進み、健康寿命の延伸も期待されています。

業務の効率化は、医療DXによって人手不足の課題を補うための重要な取り組みです。電子カルテや会計処理をデジタル化した場合、事務作業にかかる時間を削減できます。また、AIによる画像診断の支援は、医師の診断精度を高めながら作業時間の短縮にもつながります。

医療DXを活用し、医療従事者が本来の専門業務に集中しやすい職場環境をつくりましょう。

オンライン診療は、住んでいる場所に関係なく平等に医療を受けられる環境を作る手段です。スマートフォンやパソコンを使い、自宅から専門医の診察を受けられるため、通院が困難な高齢者の助けになります。とくに、医師が不足している地方や離島では、都市部の医療機関との連携によって、必要な診療が受けやすいです。

オンライン診療で交通費や時間の負担がなくなると、患者様と家族の負担を減らせるのはもちろん、医療へのアクセスを広げるのにも役立ちます。

医療DXで少子高齢化社会を支える具体例は、以下の4つです。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

天沼きたがわ内科では、オンライン診療によって高齢者の医療アクセスを改善しています。スマートフォンを使うと、患者様は自宅にいながら診察を受けられるため、通院の負担を減らせます。遠くに住む家族も同席しやすくなるため、治療内容の理解が深まりやすいです。

オンライン診療を通して、へき地や過疎地域においても専門医の診察を受けられるようになるため、医療格差の縮小にも効果的な仕組みです。

出典参照:オンライン診療その他の遠隔医療に関する事例集 医療機関の事例 令和5年8月|厚生労働省医政局総務課

千葉大学医学部附属病院を中心とした地域では、医療機関と介護施設が患者様の情報を共有する体制を整えています。高齢者は複数の病気を抱えている場合があり、正確な情報連携が重要です。たとえば、病院から介護施設にスムーズに情報が渡った場合、退院後も適切なケアが受けられます。

医療機関と介護施設で情報を共有する体制により、医療と介護の連携が深まり、高齢者が安心して生活を続けられる地域づくりが進められた事例です。

出典参照:電子カルテ情報共有サービスについて モデル事業予定地域|厚生労働省

Ubie(ユビー)株式会社の「ユビー生成AI」は、医師の文書作成を自動化し、業務の負担を減らしています。ある病院では、紹介状や退院サマリーをAIが作成し、医師の月あたりの業務時間を30時間以上削減する成果を上げました。AIが電子カルテの内容をもとに文章をつくるため、医師は本来の診療に集中しやすいです。

人手不足のなかでも質の高い医療を維持するための有効な手段としてAIの活用が注目されています。

出典参照:新古賀病院が「ユビー生成AI」活用で医師の業務時間を月30時間以上削減|Ubie株式会社のプレスリリース|Ubie株式会社

株式会社エムティーアイの母子手帳アプリは、妊婦さんの健康情報(PHR)を医師と共有し、安全な妊娠と出産を支えています。健康情報(PHR)によって、妊婦が記録した体重や血圧のデータを医師が遠隔で確認できるため、リスクの早期発見が可能です。医師からのきめ細やかなアドバイスが受けられるため、妊婦さんも安心です。

少子化が進むなかで、一人ひとりの妊娠をサポートする社会的な仕組みとして意義のある医療DXの活用例です。

出典参照:PHRを活用したヘルスケアサービス事例|株式会社エムティーアイ

医療DXを導入する方法は、以下の6つです。

1つずつ解説します。

医療DXを始めるには、最初に「何を目指すのか」といった目的をはっきりさせるのが大切です。「診療時間を月10時間減らす」や「電話対応を半分に減らす」といった、数値を含む具体的な目標を設定しましょう。そのうえで、院長から受付・看護師まで全員がその目的を共有すると、行動に一貫性が生まれます。

目的が曖昧だと、途中で医療DXを導入した方針がぶれてしまいます。共通のゴールがあると、関係者が一丸となってDXを進めやすいです。

医療DXを導入する目的を明確にしたあとは、今ある業務の流れを見える形にするのが大切です。スタッフへのヒアリングや現場観察を通じて、どの作業に時間がかかり、どこでトラブルが起きやすいかを洗い出しましょう。紙のカルテが探しにくい、患者対応と電話対応が重なって手が回らないなど、現場ならではの問題点が浮き彫りになります。

課題が明確になると、DXによって何を改善したほうがいいのかが明確になり、順序を立てて取り組む準備が整えられます。

医療DXを成功させるには、課題に合ったシステムを選ぶのが重要です。機能や価格だけでなく、使いやすさやサポート体制も比較する必要があります。実際に操作してみる「無料トライアル」をおこなうと、導入後のトラブルを防ぎやすくなります。

いきなりやり方のすべてを変えずに、一部の部署で少しずつ始めるのがポイントです。無料トライアルで使ってみてから全体に広げると、ツールとのミスマッチを減らし、安心して導入を進められます。

医療DXでは、システムを一気に導入するのではなく、段階的に展開するのが失敗を防ぐポイントです。まずは少人数の部署で試験的に使い始め、使い勝手や効果を確認しましょう。

そのうえで必要に応じて調整しながら、全体に広げていきます。自院の課題を解決できる機能だけでなく、操作のしやすさやサポート体制の充実度も比較しながら選定するのが大切です。

また、IT導入における補助金の支援制度を活用すると、初期費用の負担も軽くなります。実際、ツールを導入する前に補助金について確認し、積極的に活用しましょう。

新しいシステムを導入しても、スタッフが正しく使えない場合、医療DXは定着しません。医療DXを定着させるには、わかりやすいマニュアルの整備や操作研修を実施し、ツールの使い方を丁寧に伝えるのが重要です。

また、専任の推進チームを作ると、質問や不安にすぐ対応できる環境を整えられるため安心です。さらに、導入によってどのように仕事が楽になるのかを具体的に全員に共有した場合、現場の協力も得やすくなります。

医療DXは導入して終わりではなく、効果を見ながら改善し続けるのが大切です。導入前に決めた目標に対して、どれだけ達成できているかを定期的に確認しましょう。

具体的に「患者の待ち時間を10分短縮する」といった目標があるなら、記録を取りながら効果をチェックできます。また、実際に使っているスタッフの意見を聞き、システムや運用方法を必要に応じて見直しましょう。継続的な改善が、医療DXの効果を最大化させるうえで重要です。

医療DXが少子高齢化に与える影響として考えられるのは、以下の3つです。

1つずつ見ていきましょう。

在宅医療と介護の連携は、医療DXによってさらに強化されます。IoT機器が高齢者の体調を常に見守り、そのデータは医師や介護士にすぐ共有されます。

たとえば、心拍数の異常をAIが検知した場合、すぐにオンライン診療で対応が可能です。医療DXによって体の異常を早期発見・早期対応ができると、入院せずに自宅で安心して療養できる環境が整います。

医療DXの発展によって、病院中心から地域や自宅中心の医療へと変わり、DXは私達の日常のケアを支える重要な存在になり得るかもしれません。

医療の現場では、AIとロボットの活躍によって、現場の負担軽減を実現できる場合もあります。AIは診断支援や患者様に合った治療法を提案するなど、医師の判断サポートにも有効です。

また、持ち上げや移乗の動作をロボットが代行するなど、ロボットは高齢者の移動を手助けし、介護職員の身体的な負担軽減にも役立ちます。医療DXを通して技術と人が協力を進め、より安全で人にやさしい医療と介護を実現していきましょう。

一人ひとりに合った医療を提供するのが、医療DXの目的です。個人の遺伝情報や生活習慣、診療記録などをもとに、AIがその人だけの治療法や予防策を立てられます。

たとえば、将来かかりやすい病気を予測し、生活改善のアドバイスが届くようになります。予防医療が進めば、病気の重症化を防ぐことも可能です。医療DXの促進によって、自分だけの医療が受けられる「プレシジョン・メディシン」の時代がすぐそこまで来ています。

医療DXは、少子高齢化が進む日本にとって、医療の未来を支える重要な取り組みです。診療の効率化やデータの活用によって、限られた人材でも質の高い医療を届けられるようになります。

在宅医療やAI診断などの技術が進んだ場合、高齢者も安心して生活を続けられます。一方で、システム導入の費用や情報漏洩への備えも欠かせません。

医療DXは課題もありますが、次の世代へ安心をつなぐ希望ある取り組みであるため、自院の課題に合ったツール導入を検討してみましょう。

株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは

60,000人を超える

人材にご登録いただいており、

ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。

豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。

幅広い支援が可能ですので、

ぜひお気軽にご相談ください!