レガシーシステム統合で実現する医療DXのメリットとは?

医療

医療DXとは、デジタル技術で医療の仕組みを変える取り組みです。また、患者様や医療従事者それぞれに異なるメリットをもたらします。この記事では、医療DXに関する基本的な情報から、事例や導入ステップまで網羅的に解説しているため、内容をしっかり理解し、医療DXの効果を最大化させましょう。

「医療DXの意味や具体的な取り組み内容を知りたい」

「電子カルテやオンライン診療など、導入が進むDX技術の実例を理解したい」

「医療現場におけるDXのメリットや導入効果、課題を知りたい」

DX化を促進したいと考えている医療スタッフの方のなかには、上記のような考えをお持ちの方もいるのではないでしょうか。

医療現場には、人材不足や長時間労働、デジタル化の遅れなどの課題があります。課題解決には、医療DXの促進が効果的です。この記事では、医療現場でDX化を促進する理由やメリット、具体的な取り組みを解説します。

医療DXを促進している事例や医療DXを成功させるための導入手順もご紹介しているため、ぜひ最後までご覧ください。

医療DXは、デジタル技術で医療の仕組みを変える取り組みです。診療や薬の情報を全国で共有可能にし、スムーズな医療を実現できます。

厚生労働省が中心となり「全国医療情報プラットフォームの構築」を推進しています。全国医療情報プラットフォームの構築は最適な医療提供、医療現場の負担軽減に効果的です。医療DXは将来の医療を支える重要な国の戦略です。

出典参照:全国医療情報プラットフォームの全体像(イメージ)|厚生労働省

医療DXを促進するうえでの課題は、以下の4つです。

1つずつ解説します。

医療現場では、人手不足への懸念があります。医療分野で深刻な人材不足が予測されており、このままでは、医療スタッフ1人ひとりに負担がかかり、地域医療の維持すら困難です。厚生労働省の見通しでは、2040年には約96万人もの人手が不足するとされています。

以下は、医療・福祉分野の就業者数の見通しです。

出典参照:令和4年版厚生労働白書-社会保障を支える人材の確保- 図表1-1-6 医療・福祉分野の就業者数の見通し|厚生労働省

医療DXを進めることで、少人数でも効率よく質の高い医療を届けられる体制をつくることが求められています。

医療DXが必要な背景として、デジタル化の遅れといった課題が挙げられます。とくに中小の病院や診療所では紙の記録が残っており、情報共有や管理に時間がかかります。

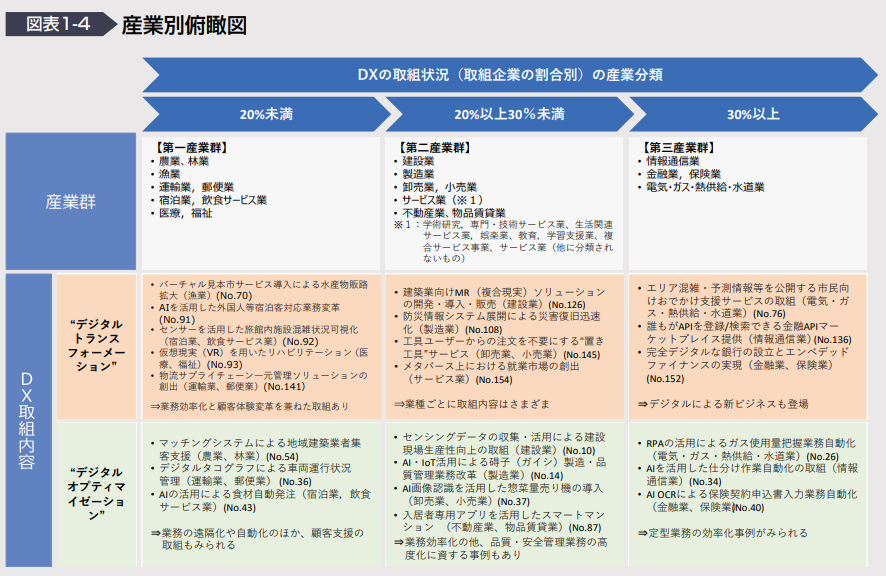

以下は、総務省調査における産業別のDXの取組割合をもとに、各産業を3つの産業群に分類したものです。

出典参照:DX白書2023|独立行政法人情報処理推進機構(IPA)

上記の図から、医療・福祉におけるDXの取組状況は、20%未満であるのがわかります。こうした状況を改善し、業務効率化を図るためにも、医療情報をデジタルで一元管理できる医療DXの推進が必要です。

医療DXが必要な理由として、医師の長時間労働が挙げられます。医療現場では人手不足に加え、診療・手術・書類作成の業務や、ほかの職種に任せにくい専門的な作業が集中しているのが長時間労働を引き起こしている原因です。

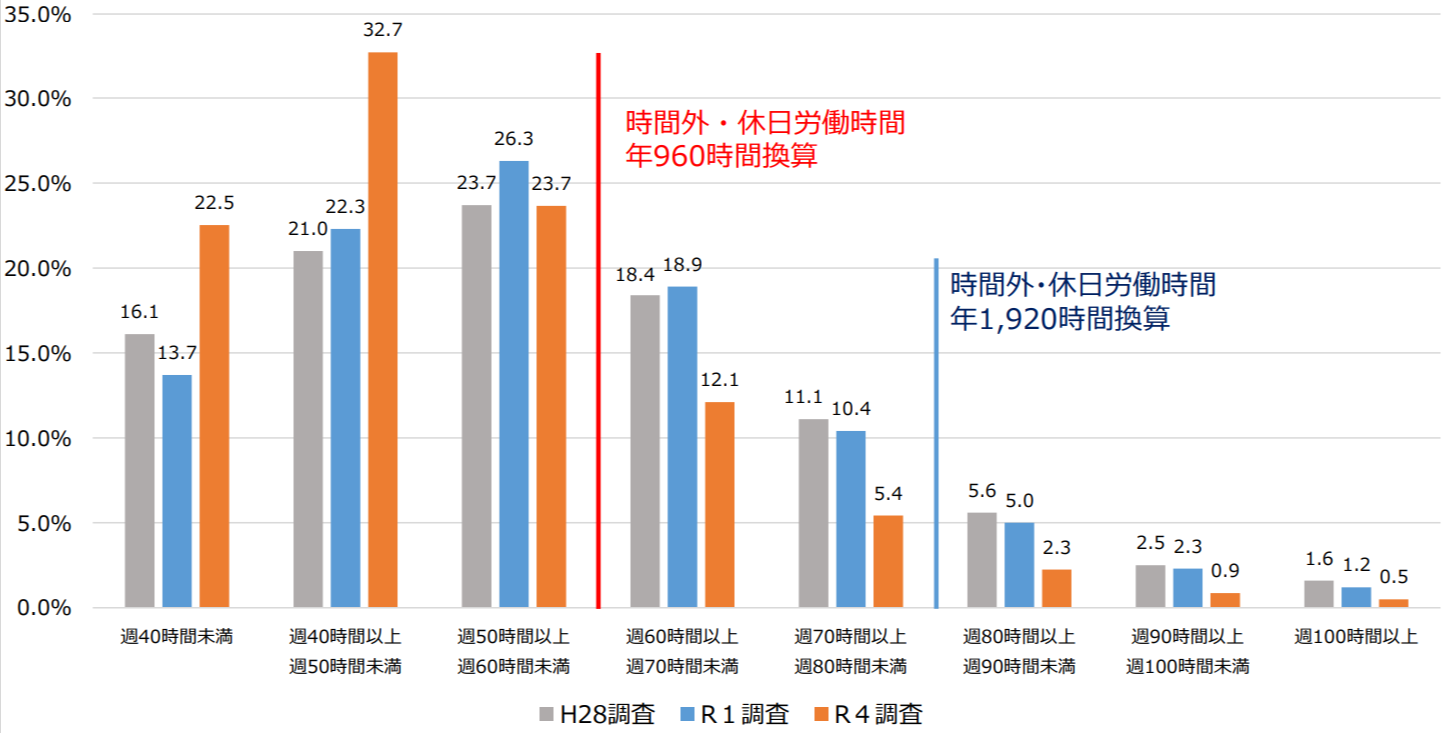

以下は、厚生労働省が調査した病院・常勤勤務医の週労働時間区分と割合です。

出典参照:医師の勤務実態について 週労働時間区分と割合<病院・常勤勤務医>|厚生労働省

厚生労働省の調査から、病院に勤務する医師の約4割が過労死ラインを超える時間外労働をしているのがわかります。長時間労働を改善するため、2024年4月から「医師の働き方改革」による労働時間の上限規制が導入されました。業務の負担を軽減しながら医療の質を保つには、医療DXを使った業務効率化が必要です。

医療DXが重視されるのは、医療機関の経営悪化が背景としてあります。物価の上昇や人件費の負担増加などが、医療機関の経営を圧迫しています。

以下は、令和3年度の病院種別・開設者別黒字病院の割合です。

出典参照:医療施設経営安定化推進事業 令和3年度病院経営管理指標 |厚生労働省

以下は令和4年度の病院種別・開設者別黒字病院の割合です。

出典参照:令和5年度医療施設経営安定化推進事業 病院経営管理指標及び医療施設における経営管理の実態に関する調査研究 報告書 |厚生労働省

上記の表を比較すると、令和3年の黒字合計が78.2%である一方で、令和4年では71.3%と、黒字合計の割合は6.9%低下しており、医療機関における経営の厳しさが読み取れます。

医療DXにおける政府の取り組みは、以下の3つです。

それぞれ解説します。

全国の医療情報を安全に共有・交換できる仕組みづくりが、医療DXの中心です。全国の医療情報を安全に共有・交換できると、病院ごとに分かれていたカルテや検査結果の情報をどこでも確認できます。

旅行先で急に倒れた場合でも、搬送先の病院が患者様の過去の病歴をすぐに把握でき、適切な処置が可能です。全国の医療情報を安全に共有・交換できる体制は、災害時にも役立つ仕組みです。

出典参照:全国医療情報プラットフォームの全体像(イメージ)|厚生労働省

医療DXでは、電子カルテの用語や形式を国のルールに合わせる取り組みも進んでいます。病院ごとに入力方法やデータ形式が異なり、情報共有に手間がかかっているのが現状です。

医療DXを促進して、病名や薬の名前を統一した場合、どの病院でも同じようにデータを読み込めます。電子カルテの標準化は、診療の連携をスムーズにするための重要な取り組みです。

出典参照:電子カルテ情報共有サービスについて 電子カルテ情報共有サービスの概要|厚生労働省

診療報酬改定DXとは、2年に1回おこなわれる診療報酬の見直し作業を効率化する仕組みです。これまで、病院は改定内容を手作業でシステムに反映させる必要があり、医療スタッフの負担となっていました。

今後は国が共通のプログラムを提供し、自動で計算や設定が可能になります。その結果、医療現場の事務作業が減り、本来の診療に集中しやすい環境を整えられます。

出典参照:令和6年度診療報酬改定の概要【医療DXの推進】|厚生労働省保険局医療課

医療DXが国を挙げて推進されている理由は、以下の4つです。

1つずつ見ていきましょう。

社会保障制度を将来にわたって守るために、医療DXは国の最優先課題です。少子高齢化により医療費が増える一方で、現役世代の人口は減少傾向にあり、社会保障制度の維持が困難になりつつあります。

医療の質を保ち、限られた資源で効率的に運営するには、業務の自動化や情報共有など、デジタル技術の活用が欠かせません。医療DXは、社会保障制度を持続するうえで重要な手段です。

人手不足と長時間労働が続く医療現場の負担を減らすためには、医療DXの促進が欠かせません。医療現場では、書類作成や情報検索など業務のほとんどを手作業でおこなっているため、業務の効率化が急務です。

医療DXを促進して事務作業を減らし、診療に集中できる職場環境を整えることで、医療従事者の離職防止と安定した医療提供にもつなげるのが重要です。

医療機関ごとに情報が分断されている現状を改善するのが、医療DXの目的です。従来、カルテや検査結果が病院ごとに管理されているため、別の医療機関では活用できませんでした。

その結果、同じ検査の繰り返しや薬の重複投与など、医療の無駄やリスクが生じています。医療DXにより、正確でスムーズに情報を共有できる仕組みが整備できた場合、より安全で一貫した医療提供が可能です。

健康意識の高まりに応えるには、医療DXによる新しい仕組みが必要です。近年は、治療だけでなく、予防や体質に合わせたオーダーメイド医療への関心が高まっています。

予防や体質に合わせたオーダーメイド医療を実現するには、個人の健康データや診療履歴を活用できる仕組みづくりが必要です。医療DXでこれまでにない健康サポートを可能にし、人々のニーズに応えられる医療を実現しましょう。

医療DXによって患者様が得られるメリットは、以下の3つです。

1つずつ見ていきましょう。

医療DXのシステム導入で、病院での待ち時間を短縮可能です。Web予約や事前問診をスマートフォンでおこなうと、受付や診察までがスムーズになります。

また、マイナ保険証を活用した場合、窓口での確認もすぐに済み、電子処方箋とキャッシュレス決済を組み合わせることで、会計や薬局での待ち時間も短縮できます。医療DXは患者様の待たされる不満を解消し、時間を有効に使いたい患者様のニーズに応える仕組みとして効果的です。

医療DXにより、どこに住んでいても安心できる医療を受けられる環境が整えられます。医療DXを促進すると、全国で医療情報を安全に共有できるようになるため、救急時にも必要なデータを即座に確認可能です。また、オンライン診療を導入した場合、遠方の専門医ともつながる機会になります。

AIによる診断支援の活用も進んだ場合、見逃しがちな病気の早期発見も可能です。医療DXは、医師と患者の両方にとって、より正確で安全な医療を届ける仕組みを支えるうえで重要です。

医療DXが進展した場合、健康情報を自分でまとめて管理できます。医療DXによって、分散して保管されていた検査結果や服薬履歴を、スマートフォンで確認できます。

たとえば、マイナポータルを活用すると、自分の医療データをいつでも見直すことが可能です。自身の状態を正確に知ると、生活習慣の見直しや早めの医療受診につながります。今後は、医療DXによる個人の情報にもとづいた予防や治療も期待できます。

医療DXによって医療機関側が得られるメリットは、以下の3つです。

1つずつ解説します。

医療DXは、事務作業の自動化によって医療従事者の負担を減らすのに有効な取り組みです。たとえば、オンライン資格確認や電子カルテの活用で、受付や記録の手間が省けます。

結果的に、医師や看護師は事務作業といった単純作業から解放され、患者様との対話や診察に集中できる時間を増やせます。医療DXによる業務の効率化は、長時間労働の改善にもつながります。医療DXを促進し、医療スタッフの負担の軽減が可能です。

医療DXは、医療ミスの予防や正確な診断を助ける仕組みとして、質と安全性の向上に効果的です。医療DXの促進で医療情報が全国の施設で共有可能になると、重複投薬やアレルギーによる事故防止が可能です。

また、AIが画像診断を支援すると、見逃しやすい病気の兆候にも気づきやすくなります。その結果、医療DXによるさまざまな技術の導入が、安心して医療を受けられる体制を支えるのに役立ちます。医療DXを促進し、医療の質向上と安全性を確保するのが大切です。

医療DXは、チーム医療を進めるための情報共有の基礎です。医師・看護師・薬剤師などが、患者様に関する同じ情報を常に確認できるため、チーム連携がスムーズに進められます。

また、医療DXによって、情報連携が円滑に進められる環境になると、院内の連携だけでなく、地域の病院や介護施設との情報共有も簡単になります。医療DXによって、切れ目のない支援体制の構築が可能です。

医療DXによって社会全体にもたらされるメリットは、以下の3つです。

それぞれ解説します。

医療DXは、限られた医療資源を無駄なく使うための重要な手段です。電子カルテを複数の病院で共有した場合、同じ検査を何度もおこなう必要はありません。

また、事務作業の自動化により、医師や看護師は専門性を活かした業務に集中できます。オンライン診療を活用した場合、都市部に集中している専門医の知見を地方へ届けられるため、地域格差の解消にも効果的です。

医療DXを通して、国全体の医療の効率化と負担軽減につなげられます。

医療DXは、感染症のような緊急事態に迅速な対応を可能にする仕組みです。全国の感染者数、病床の使用状況、ワクチンの接種歴などの情報をリアルタイムで集め、正確に管理できます。

また、データをもとにした対策は無駄を省くのにも効果的です。結果的に、感染拡大の予測や医療スタッフや物資を適切に配分できます。医療DXを促進することで、今後起こりうる未知の感染症にも、国全体で連携しながら柔軟に対応できる体制を整えておくのが重要です。

医療DXは、全国で集めた医療データを活用し、未来の医療を進化させる取り組みです。診療記録を匿名化して分析すれば、病気の傾向や原因の解明、新しい薬や治療法の開発に役立ちます。

たとえば、遺伝情報と組み合わせると、個人に合った最適な治療を選ぶ「個別化医療」の実現が可能です。その結果、医療DXによって治療の成功率が高まり、副作用のリスクも抑えられます。医療DXを活用して医療の質が底上げされることで、より健康に長く生きられる社会をつくりだせます。

医療DX推進における課題やデメリットは、以下の4つです。

それぞれ押さえておきましょう。

医療DXでは、高度なセキュリティ対策と個人情報保護の体制づくりが重要です。医療データは命に直結する重要情報であり、万が一流出すると患者様のプライバシーを損ないます。

サイバー攻撃の脅威があるなか、情報の暗号化やアクセス制限、医療スタッフへの教育といった安全対策を強化するのが大切です。国のガイドラインにもとづいた取り組みを徹底し、安心して使える医療DXの基盤を整えましょう。

出典参照:医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版(令和5年5月)|厚生労働省

医療DXの実現には、初期費用と継続的な運用コストがかかります。たとえば、電子カルテやネットワークの導入には高額な投資が必要であり、保守や更新にも費用がかかります。

とくに資金に余裕がないクリニックや小規模医院では、なかなかDX化に踏み出せないのが現実です。そのため、国や自治体による助成制度のさらなる拡充と、現場の声を反映した支援が必要です。経済的な負担を軽減すると、医療機関のDX化を活発にできるようになります。

出典参照:医療機関・薬局、レセコンベンダ向けの情報|厚生労働省

出典参照:医療機関等向け総合ポータルサイト – 医療機関等向け総合ポータルサイト|厚生労働省

医療機関ごとに異なるシステムやデータ形式は、医療DXを進めるうえでの課題です。各病院が別々のメーカーの電子カルテを使っており、データの内容や表記も統一されていないため、情報を正しく共有できないといった問題があります。

こうした「サイロ化」を解消するため、国はデータの標準化を推進しています。ただし、既存システムの改修にはコストと労力がかかるため、現場の負担を減らす工夫も同時に必要です。

医療DXを公平に進めるには、ITリテラシーの差を解消する取り組みが重要です。医療現場では、デジタルに慣れた若手と、そうでないベテランが混在しています。患者様側でも、スマートフォンやパソコンの操作が苦手な高齢者もいます。

ITリテラシーの格差が原因で、新しいサービスを使えない人が出てくるのは、医療DXを促進させるうえで問題です。誰でも安心して医療DXを利用できるよう、丁寧な説明や操作支援が欠かせません。

私たちの身近にある医療DXの取り組みは、以下の5つです。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

オンライン資格確認とマイナ保険証は、医療機関での手続きを効率化する重要な仕組みです。マイナンバーカードを保険証として利用すると、受付時に保険資格が即時で確認できるため、手作業による入力ミスや確認の手間が減ります。

また、本人の同意があれば、これまでの服薬履歴や健康診断の結果なども医師が参照できるため、診療の精度を向上させられます。オンライン資格確認とマイナ保険証で、医療現場の負担軽減や、安全で安心な医療を受けられる環境づくりを進めましょう。

電子カルテ情報の共有・統一は、医療DXのなかでも重要です。病院によって異なるカルテのデータ形式や専門用語を、国が決めたルールに従って統一し、全国の医療機関で情報をやりとりできるようになります。

結果的に、転院や初診の際も、これまでの診療記録や持病などを医師が正しく把握できるようになるため、必要な治療をスムーズに進められます。電子カルテ情報の共有・統一によって、患者様はどこにいても同じ水準の医療を受けられるといった安心感を得られます。

電子処方箋は、紙の処方箋を使わずに、処方情報をデジタルで医療機関から薬局へ送信する仕組みです。このシステムによって、患者様による処方箋の紛失や、持参忘れの心配が不要です。

また、薬剤師は以前の処方内容をすぐに確認できるため、薬の飲み合わせや重複処方といったリスクを減らせます。電子処方箋によって、薬局での受付もスムーズになるため、待ち時間が短くなり、患者様のストレス軽減にもつながります。電子処方箋は、医療の質と安全性を支える新しい仕組みです。

オンライン診療・オンライン服薬指導は、医療機関へ行かずに診察や薬の説明を受けられる仕組みです。スマートフォンやパソコンを使って医師と画面越しに会話すると、自宅からでも診察を受けられ、通院の手間や交通費がかからないため、高齢者や遠方の方にとって便利な方法です。

また、診察後は薬剤師がオンラインで服薬指導をおこない、安心して薬を受け取れるようになっています。新型コロナウイルスの影響をきっかけに、オンライン診療・オンライン服薬指導の導入が急速に進んでいます。

AIによる診断支援やゲノム医療は、医療DXのなかでも先進的な分野です。AIがレントゲンやMRI画像を読み取ると、病気の兆しを早期に発見できるようになり、医師の判断を助けます。具体的には、初期のがんといった人間の目では見つけにくい変化も見逃しません。

ゲノム医療では個人の遺伝情報をもとに、その人に合った治療を選べます。誰にでも同じ治療をおこなうのではなく、1人ひとりに合った方法を選べるようになるのがゲノム医療の特徴です。

医療DXを推進している医院の事例は、以下の3つです。

1つずつご紹介します。

たかやま内科医院では、受付での声がけを工夫し、マイナ保険証の利用率を高めています。これまでの「保険証はお持ちですか?」といった確認を、「マイナンバーカードはお持ちですか?」に変更し、全職員で対応を統一しました。

その結果、1日80人程度の来院のうち40人程度の患者様が、マイナ保険証を利用してくれるようになり、入力作業の手間やミスの減少と受付業務の負担軽減につながりました。

出典参照:医療機関等向け総合ポータルサイト導入事例紹介|オンライン資格確認事例|医科診療所|たかやま内科医院様|厚生労働省

たかさきクリニックでは、電子処方箋の良さを丁寧に伝えると、約3分の1の患者様が電子処方箋を利用するようになりました。自院で作成したリーフレットには、複数の病院の薬をまとめて管理できるといった具体的なメリットはもちろん、電子処方箋の便利さや安心感が簡潔にまとめられています。

作成したリーフレットや患者様への声掛けにより、電子処方箋への理解が深まり、導入のハードルも下がりました。

出典参照:医療機関等向け総合ポータルサイト導入事例紹介|電子処方箋事例|医科診療所|たかさきクリニック 耳鼻いんこう科・アレルギー科様|厚生労働省

日本調剤株式会社では、職員向けの研修と患者さんへの広報をあわせて実施し、マイナ保険証の利用率を30%弱まで引き上げました。まず、職員が迷わず対応できるよう業務手順書を作成し、全員で学ぶ機会を設けます。そのうえで、店内ポスターや個別の声がけによって、患者様へマイナ保険証のメリットを周知します。

継続的な取り組みにより、受付作業の正確さと効率が向上し、結果的に、待ち時間の短縮や患者様の満足度向上につながりました。

出典参照:医療機関等向け総合ポータルサイト導入事例紹介|オンライン資格確認事例|薬局|日本調剤 真岡薬局様|厚生労働省

医療DXを成功させるための導入手順は、以下の3つです。

1つずつ解説します。

医療DXは、まず現場が抱える課題に合った小さな改革から始めるのが成功のポイントです。受付の混雑を解消したい場合は、Web予約や受付機の導入から検討するのが効果的です。

無理なく試せる小規模な取り組みから始めると、投資リスクを抑えつつ成果を実感できます。段階的に導入を進め、成功体験を積み重ねていくのが、本格導入への足がかりになります。

医療DXの推進には、組織全体の意識改革と人材育成の両立が欠かせません。ツールを導入するだけではなく、全スタッフが目的を理解し、共通の目標をもって取り組む姿勢が重要です。とくに、現場スタッフの不安をなくすには、ITに強い人材の育成や丁寧な研修が必要になります。

経営層も現場の意見に耳を傾けながら、医院全体で取り組む体制をつくりましょう。新しい仕組みを安心して使える環境を整えるのが、医療DXを成功させるうえで重要です。

医療DXを進めるには、導入費用だけでなく、その後の運用コストも具体的に把握しておくのが大切です。電子カルテの導入にはソフト代のほか、ネットワーク整備や職員の教育費もかかります。

保守管理や月額利用料など、継続的な支出も想定しなければなりません。ツール導入前に費用を正しく見積もると、無理のないスケジュールで導入できます。クリニックの規模や業務内容に合ったコスト計画を立てるのが、失敗を防ぐポイントです。

医療DXとは、デジタルの力で医療の形を変える重要な手段です。患者様にはより安心できる医療を、医療従事者には過度な負担がかからない職場環境を提供するのが医療DXの目的です。

医療DXには人手不足やコストの課題はありますが、国も制度づくりを進めており、徐々に現場に広がりつつあります。データをもとに1人ひとりに合った医療を受けられる時代をつくるためにも、医療DXの導入を前向きに検討してみてはいかがでしょうか。

株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは

60,000人を超える

人材にご登録いただいており、

ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。

豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。

幅広い支援が可能ですので、

ぜひお気軽にご相談ください!