レガシーシステム統合で実現する医療DXのメリットとは?

医療

医療DXで業務の一部を電子化・自動化すると、人件費や紙代のコスト削減に有効です。この記事では、医療DXでコスト削減を実現する方法や、医療DXツール・システムを導入する費用を抑える制度について解説します。加算・補助金制度を活用し、医院運営のコスト削減を実現しましょう。

「医療DXによる業務効率化によって人件費や紙・印刷コストを削減したい」

「ITシステム導入によって無駄な作業を減らしたい」

「医療DXを活用して経営改善につなげる方法を知りたい」

医療DXでコスト削減を考えている方のなかには、上記のようなお悩みをお持ちの方もいるのではないでしょうか。

医療DXではコスト削減はもちろん、患者さんや医療機関側においてさまざまな異なるメリットがあります。この記事では、コスト削減につながる医療DXのメリットやデメリット、コスト削減に成功した企業事例まで解説します。

医療DXにおける基礎知識や加算・補助金制度までご紹介しているため、ぜひ最後までご覧ください。

医療DXとは、医療現場にデジタル技術を取り入れて、質の高い医療を効率よく提供する取り組みです。電子カルテやオンライン診療、業務の自動化などを通じて、医療従事者の負担を軽くし、患者さんにも分かりやすくスムーズなサービスを届ける体制を整えられます。

少子高齢化が進む日本において、限られた人材や資源で持続可能な医療を実現する手段として、政府も積極的に医療DXを後押ししています。

医療DXと医療ICTの違いは、目的の違いです。医療ICTは電子カルテや予約システムの導入など、医療現場の業務を一部デジタル化して効率を上げる「手段」です。

一方、医療DXはそのICT(Information and Communication Technology)を使って、医療の仕組み自体を根本から変える「変革」を目指します。診療方法や医療機関の経営方針までを見直すのが医療DXであり、医療ICTよりも広く深い意味を持つ言葉です。

医療DX令和ビジョン2030とは、国民全体が安心して医療を受けられる社会の実現を目指す、厚生労働省の基本方針です。このビジョンでは、医療情報の全国的な連携を進め、医療現場の効率を高めるとともに、患者さん中心のサービス提供を重視しています。

医療DX令和ビジョン2030は診療の質向上や医療従事者の負担軽減、医療費の適正化など、さまざまな課題に対応するための長期的な取り組みです。

出典参照:「医療DX令和ビジョン2030」厚生労働省推進チーム|厚生労働省

全国医療情報プラットフォームとは、全国の医療機関や薬局が患者情報を共有できるようにする、国が推進する情報連携システムです。たとえば、旅行中や引っ越し先でも、過去の診療歴や薬の履歴を即座に確認できます。また、重複診療やミスを防ぎ、的確な処置につながるのも強みです。

出典参照:全国医療情報プラットフォームの全体像(イメージ)|厚生労働省

電子カルテ情報の標準化とは、医療機関ごとに異なるカルテの記録方式を統一する取り組みです。形式が統一された場合、病院を移ってもスムーズに情報を引き継げるため、再検査や聞き直しの手間を減らすとともに、医師同士の連携もスムーズになります。

電子カルテ情報の標準化は、どこに行っても安心して治療を受けられる環境を作るのに、重要な取り組みです。

出典参照:電子カルテ情報共有サービス|厚生労働省

診療報酬改定DXとは、医療機関が対応する診療報酬の改定作業をデジタルで効率化する取り組みです。これまで、厚生労働省の通知内容をもとに病院ごとにシステム設定を手作業で変更する必要があり、負担となっていました。

診療報酬改定DXでは、国が共通プログラムを用意するため、自動更新が可能になります。事務作業の手間と人件費の削減につながり、現場の業務改善が期待されています。

出典参照:診療報酬改定DXについて|厚生労働省

医療DXによるコスト削減は、医療の質を維持しながら持続可能な体制を築くために重要な取り組みです。人手不足や物価の上昇が進むなか、デジタル化によって事務作業を効率化した場合、人件費や紙の印刷代などの無駄を削減できます。

結果的に、浮いたコストを設備投資やスタッフの待遇改善にまわせるため、医療機関の経営を安定させ、地域の医療を守るのにつながります。

医療DXで解決できる経営課題は、以下の4つです。

1つずつ解説します。

医療機関では、物価や人件費の上昇が経営を圧迫する深刻な問題となっています。診療報酬は国の制度で定められており、コストの増加を価格に反映するのは困難な状況です。

そのため、光熱費や消耗品などの支出が増えるほど利益が削られていきます。医療DXを活用した場合、業務を効率化し、人件費や紙代といった固定費を削減できます。

限られた予算のなかで、持続可能な経営を実現するための手段として医療DXは注目されています。

人手不足は、医療現場における深刻な課題の1つです。新たな人材の採用が困難なうえに、離職も相次いでおり、スタッフ1人あたりの負担が増加傾向にあります。

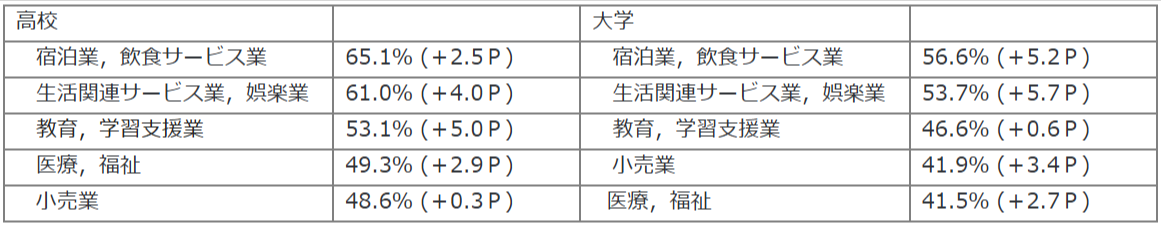

以下は、新規学卒就職者の産業別就職後3年以内離職率のうち、離職率の高い上位5産業です。( )内は前年差増減を示しています。

出典参照:新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します|厚生労働省

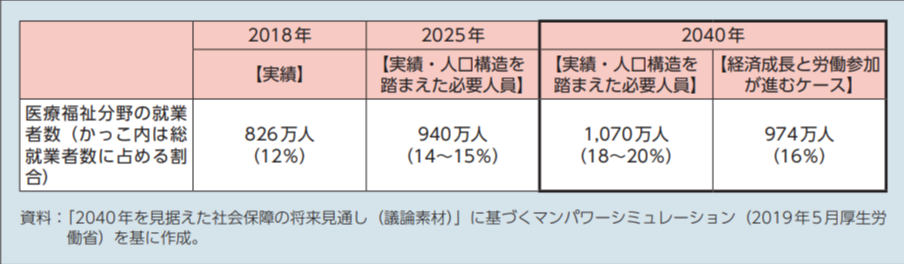

また、厚生労働省によると、少子高齢化の影響で2040年には約96万人の医療人材が不足する見通しです。

以下は、医療・福祉分野の就業者数の見通しです。

出典参照:令和4年版厚生労働白書-社会保障を支える人材の確保- 図表1-1-6 医療・福祉分野の就業者数の見通し|厚生労働省

医療DXを活用した場合、事務作業や入力業務などを自動化できるため、少人数でも業務をまわせる体制を整えられます。その結果、医療スタッフの負担軽減と人件費の見直しによるコスト削減の両立が可能です。

医療機関では、いまだに紙のカルテやFAXを使ったやり取りが日常的におこなわれています。手作業中心の運用は、時間がかかるうえにミスが起きやすく、結果として無駄なコストの発生につながります。

医療DXを活用した場合、電子カルテやクラウドシステムによりスムーズな情報共有が可能です。医療DXでは作業の重複をなくし、正確で効率的な運用と、業務の質とスピードの向上が求められます。

医療現場では、長時間労働が当たり前のようになっており、医療スタッフの疲弊につながっています。とくに医師や看護師は、診療以外にも書類作成や事務処理などの業務をかかえており、これが労働時間が増える一因です。

医療DXを導入すると、書類作成や事務処理の一部をシステムが自動化できます。時間に余裕ができると、スタッフはほかの仕事にも集中でき、職場の満足度や医療サービスの質を高めるのにもつながります。

医療DXのメリットは、以下の5つです。

それぞれご紹介します。

医療DXは、支出を減らしつつ患者数を増やすのに有効であり、収支の改善に役立ちます。業務の自動化やペーパーレス化により、人件費や消耗品のコストを減らすことが可能です。

また、Web予約や診療情報の見える化が利便性を高め、患者さんからの信頼を得やすくなります。結果、来院者数の増加につながり、安定した収入を確保できます。

医療DXによって、手作業の削減や情報共有の迅速化が実現でき、業務全体の効率化が可能です。電子カルテの活用で書類の管理が簡単になり、探す手間も省けます。

また、診療報酬請求や在庫管理の自動化により、生産性向上や時間とコストの節約につながります。

医療DXの導入で、患者データをもとにした診断がしやすくなり、より的確な医療提供が可能です。たとえば、診療記録や検査結果を一元管理すると、過去の情報をすぐに確認できます。

また、薬の重複投与やアレルギーなども自動でチェックされるため、安全性も向上できます。医療DXを促進し、データにもとづく診療でミスを防ぎながら、患者さん1人ひとりに合った治療の実現につなげましょう。

医療DXで、患者さんの利便性を高めると、満足度の向上とリピートにつながります。Web予約やキャッシュレス決済を導入した場合、待ち時間の短縮や支払いの手間が減ります。

こうした快適な体験は、通院へのハードルを下げ、「またここで診てもらいたい」と感じてもらいやすいです。結果的に、地域のなかで選ばれるクリニックになり、安定した集患につながります。

医療DXは、災害や感染拡大などの非常時にも医療の提供を止めない体制づくりに効果的です。クラウド型の電子カルテを使えば、建物が被災しても患者情報を安全に保てます。また、オンライン診療を導入した場合、外出が困難な状況でも診療の継続が可能です。また、地域の人々からの信頼が高まるため、非常時でも頼られる医療機関になります。

医療DXによるBCPの強化は、経営の安定とリスクの軽減につながる重要な対策です。

医療DXでコスト削減を目指す際のデメリットは、以下の3つです。

1つずつ解説します。

医療DXを進めるには、情報漏洩を防ぐセキュリティ対策が大切です。電子カルテに含まれる個人情報は重要で、サイバー攻撃の標的になりやすいです。不正アクセスを受けてデータが盗まれた場合、患者さんに被害がおよぶだけでなく、医療機関の信頼も揺らぎます。

国のガイドラインをもとにした対策をおこなわないと、コスト削減どころか、損失につながりかねません。

出典参照:医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版(令和5年5月)|厚生労働省

医療DXを進めるには、ITに精通した人材の育成と確保が必要です。新しいシステムを入れても、使える職員がいなければ意味がありません。職員向けの研修や、外部の専門家を呼ぶと費用と時間がかかります。

人への投資は一時的な負担となりますが、長期的に見ると、医療現場の効率化と経営改善を支えるうえで必要な投資です。IT人材の育成や外部との連携をおこない、医療DXを安全かつ効果的に進めましょう。

医療DXの導入は便利ですが、すべての患者さんに平等とは限りません。とくに高齢者やスマートフォンに不慣れな方は、オンライン診療や予約の操作を不便に感じる場合があります。紙の問診票からデジタル入力に変わるだけでも、戸惑う人は少なくありません。

医療機関はデジタルと紙の両方を組み合わせて、誰でも利用しやすいように工夫しましょう。

医療DXでコスト削減に役立つ具体的な方法は、以下の9つです。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

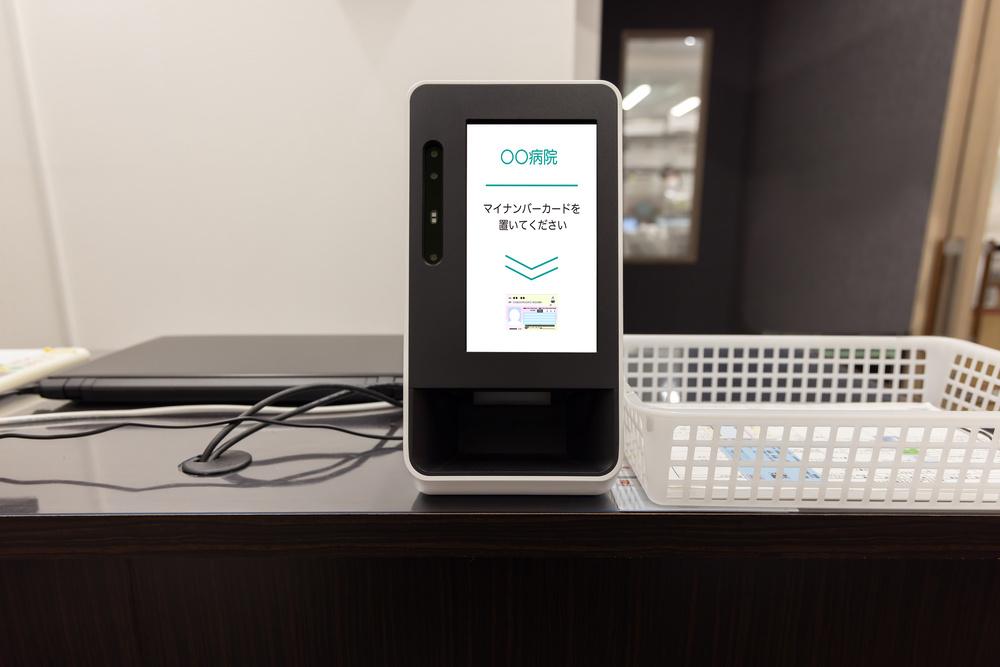

オンライン資格確認は、受付業務の負担を減らしながらコストも削減できる便利な仕組みです。マイナ保険証を使うと、その場で保険資格が自動確認されるため、スタッフによる保険証の確認や入力作業が不要になります。手作業による入力ミスや返戻が減ると、人件費の抑制はもちろん、患者さんの待ち時間短縮や満足度アップにもつながります。

クラウド型電子カルテは、紙のカルテにかかっていたコストを減らしながら、医療現場の連携も強化できる仕組みです。診療情報をデジタルで一元管理できるため、大量のカルテを保管するスペースも、人手も不要になります。また、医師や看護師がどこからでも同じ情報にすぐアクセスできるため、診療がスムーズになり、時間や手間の削減にも効果的です。

電子処方箋は、薬局とのやりとりを効率化し、紙にかかるコストや患者さんの手間を減らせます。処方箋をデジタルデータでもとに送るため、印刷代や用紙代がかかりません。

また、薬局との情報共有が正確になり、薬の重複や間違いも防ぎやすいです。患者さんにとっても、処方箋を持ち歩かずに済むため、利便性が高くなり、医療サービスの質の向上にもつながります。

Web診療予約システムは、電話対応の手間を減らし、受付業務の効率化とコスト削減に効果を発揮できます。患者さん自身が24時間いつでも予約できるため、受付スタッフが予約や変更、キャンセルに対応する時間の削減が可能です。

スタッフは来院対応や会計などの対面業務に集中できるようになるため、電話専任のスタッフを雇う必要がなくなり、人件費の抑制にもつながります。Web診療予約システムは、少人数でもスムーズに運営できる仕組みです。

オンライン診療は、通院の頻度を減らし、医療現場の時間とコストを節約する仕組みです。たとえば、慢性疾患の再診や検査結果の説明などを、通院せずにビデオ通話でおこなえます。

結果的に、医師は移動や準備にかかる時間を省け、効率的に多くの患者さんを診療可能です。また、遠方に住む人や高齢者にも医療が届きやすくなり、受診機会の格差も減らせます。

オンライン診療による人的資源の有効活用で、間接的なコスト削減につなげましょう。

オンライン服薬指導は、患者さんの利便性を高めると同時に、薬局業務の効率も向上させる仕組みです。そのため、患者と薬局、双方にメリットがある取り組みになります。

たとえば、患者さんは自宅で薬剤師の説明を受けられるため、薬局へ行く手間や体力的な負担が減ります。また、薬局側では、来局対応に追われず、計画的に服薬指導をおこなうことが可能です。その結果、薬剤師の時間を無駄なく使え、人手不足の課題もやわらげられます。

遠隔画像診断システムは、専門医が離れた場所から画像診断することで、高品質な診断を低コストで実現できます。遠隔画像診断システムは、CTやMRIなどの画像をインターネット経由で送信し、専門の医師が診断結果を提供する仕組みです。

常勤の放射線科医を雇うのが困難な病院でも、安定して専門的な医療を提供できます。都市部に医師が偏っている現状のなか、地域医療の格差を縮める効果もあります。

AIクラークは、医師の事務作業を減らし、診療に集中できる環境を整えるシステムです。AIクラークを使えば、診察中の会話をAIがリアルタイムで分析し、電子カルテに必要な文章の自動作成が可能です。診療後におこなっていたカルテ入力の手間が減り、医師の残業も削減できます。

AIクラークで診療の質とスピードが両立できるようになるため、患者さんの満足度向上にもつながります。AIクラークは、働き方改革の面でも注目されている医療DXの一例です。

ワークフローシステムで、紙や押印に頼っていた院内申請を電子化し、申請と承認の流れをスムーズにできます。スマートフォンやパソコンから申請でき、上司もその場で承認が可能です。

また、承認履歴も自動で記録され、確認ミスや伝達漏れのリスクが減ります。さらに、ワークフローシステムで印刷や移動の手間がなくなると、時間とコストの両方を削減できます。

医療DXでコスト削減した成功事例は、以下の3つです。

1つずつ見ていきましょう。

大塚眼科クリニックでは、マイナンバーカードを診察券として使い、受付業務の効率化とコスト削減に成功しました。プラスチック製の診察券を廃止した結果、カード発行や再発行にかかる費用が不要になりました。

また、マイナ保険証の導入により、保険資格の確認と本人確認を一度におこなえるため、受付作業が減り、人件費の抑制にもつながっています。

出典参照:医療機関等向け総合ポータルサイト導入事例紹介|オンライン資格確認事例|活用事例|厚生労働省

幕張西歯科医院は、オンライン資格確認を導入し、レセプト返戻の発生をゼロにして経営を効率化しました。オンライン資格確認によって、保険証の期限切れによる誤請求がなくなり、再確認や再提出の作業がなくなりました。

受付や事務スタッフの業務がスムーズになり、時間と手間を削減した好事例です。

出典参照:医療機関等向け総合ポータルサイト導入事例紹介|オンライン資格確認事例|歯科診療所|幕張西歯科医院様|厚生労働省

矢嶋歯科医院では、オンライン資格確認を使って保険情報のミスを防ぎ、返戻作業をなくしています。以前は返戻1件ごとに15〜30分ほどかかっていましたが、オンライン資格確認の活用によりその負担がゼロになりました。

オンライン資格確認の導入で、事務スタッフはほかの業務に時間を使えるようになり、院内の作業全体が効率化しています。患者対応の質向上とコスト削減にもつながった好事例です。

出典参照:医療機関等向け総合ポータルサイト導入事例紹介|オンライン資格確認事例|歯科診療所|矢嶋歯科医院様|厚生労働省

以下は、医療DXの推進で活用できる加算・補助金制度です。

1つずつ解説します。

医療DX推進体制整備加算は、医療機関がDXに必要な仕組みを整えた場合に診療報酬が加算される制度です。たとえば、電子カルテの標準化対応や電子処方箋の導入が対象となります。医療DX推進体制整備加算により、初期導入の費用を実質的に一部カバーできるため、設備投資のハードルを下げられます。

医療DX推進体制整備加算は、国が医療機関のデジタル化を支援するための仕組みであり、経営面の負担を減らしながらDXを進められるメリットがあります。

出典参照:医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算の見直しについて|厚生労働省保険局医療課

医療情報取得加算は、マイナ保険証を活用して患者さんの過去の医療情報を診療に役立てた場合に加算される制度です。薬剤履歴や健診結果などを事前に把握すると、診療の正確さと安全性を高められます。

医療情報取得加算の活用で、患者さんに合った医療を提供しやすくなり、加算によって収益面の支援も受けられる点で、現場にとってメリットがあります。

出典参照:医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算の見直しについて|厚生労働省保険局医療課

医療DXを進める際に活用できる補助金制度は、費用負担の軽減に役立つ重要な支援策です。たとえば、補助金によって、オンライン資格確認の導入費用や電子カルテの導入における初期費用の一部が助成されます。

補助金の申請には条件や期限があるため、社会保険診療報酬支払基金のポータルサイトなどで最新情報を確認し、早めに準備を進めるのがポイントです。

出典参照:社会保険診療報酬支払基金医療機関等向け総合ポータルサイトはこちら

医療DXでコスト削減を実現するための導入ステップは、以下の4つです。

それぞれ解説します。

コスト削減を目指すには、まず現在の課題を明確にし、取り組む順番を決めるのが大切です。どの業務に無駄があるのかを見つけると、効果的なDXの方向性が見えます。

そのため、現場のスタッフから意見を集めると、実際の課題がより具体的になります。現状の課題を丁寧に分析し、無駄な投資を防ぎ、的確な対策につなげましょう。

医療DXで課題を解決するには、現場に合ったツールを選ぶのが重要です。高機能なシステムでも、使いこなせなければ意味がありません。

具体的には、費用だけでなく、操作のしやすさやサポート体制なども確認しましょう。必要な機能が備わり、スタッフが無理なく使えるものを選ぶのもポイントです。

医療DXの効果を引き出すには、全スタッフが目的とメリットを理解しているのが重要です。導入前に「なぜおこなうのか」「どんなメリットがあるのか」を明確に伝える必要があります。

また「事務作業が減る」「患者対応がスムーズになる」といった点を共有しておくと、協力体制が生まれやすいです。チーム全体で同じ方向を向き、導入を成功させるためにも、導入の目的やメリットを共有しておきましょう。

医療DXを成功させるには、まず小規模に始めて効果を確かめながら進めるのが有効です。一気に広げると費用やリスクがあります。

たとえば、Web予約だけ先に取り入れて業務効率を確認し、導入効果を見ながら、次の施策に進めば失敗も最小限にとどめられます。医療DXの導入は、実績を積み上げてから徐々に広げていきましょう。

医療DXは、業務の効率化と人手不足への対応を実現し、医療機関の経営改善につながります。オンライン資格確認や電子カルテなどを活用した場合、コスト削減と業務負担の軽減が可能です。

また、患者満足度の向上やBCP対策としても有効であり、将来の医療ニーズにも柔軟に対応できます。まずは小さく始めて効果を測定し、段階的にDXを進めていきましょう。

株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは

60,000人を超える

人材にご登録いただいており、

ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。

豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。

幅広い支援が可能ですので、

ぜひお気軽にご相談ください!