レガシーシステム統合で実現する医療DXのメリットとは?

医療

医療DXはBCPを強化するのに有効な手段です。BCPの強化により、非常時でも安全な医療提供が可能です。この記事では、医療DXでBCPを強化するうえでの課題やメリット、活用方法を解説します。医療DXでBCPを強化し、非常時でも安全に医療提供ができる環境を整えましょう。

「医療DXにおけるBCPで災害・感染症発生時でも医療業務を継続できる仕組みを知りたい」

「医療DXをBCP(事業継続計画)にどう取り入れるべきかを具体的に知りたい」

「行政・厚労省が求めるBCP対策に適した対応を把握したい」

医療DXとBCPに関心がある方のなかには、上記のような考えをお持ちの方もいるのではないでしょうか。

医療DXでBCPを強化すると、非常時でも安全に医療サービスを提供できます。緊急時に私達の命を救ううえで重要です。この記事では、医療DXやBCPの基礎知識や課題、メリットを解説しています。

医療DXをBCP対策で活用する方法や導入ステップ、BCPで活用できる医療DXツールまでご紹介しているため、ぜひ最後までご覧ください。

医療DXとBCPの定義について、以下に解説していきます。

医療DXとは、デジタル技術を活用して医療現場の業務を効率化・高度化する取り組みです。クラウド型の電子カルテやオンライン診療、Web予約などがあり、院内の情報を一元管理できます。

結果的に医療従事者の負担を軽減し、患者さんへのサービス向上にもつながります。医療DXは、医療の質と継続性を守る時代に合った変革です。

BCP(事業継続計画)とは、災害や感染症などの緊急事態が起きた際にも、重要な業務を中断せずに続けるための対策です。医療機関では、命を守る診療業務の継続が最優先になります。

そのため、BCPによってどの医療機能を保つか、スタッフの安否をどう確認するかなどを明確に決めておく必要があります。また、2024年4月から全医療機関でのBCP策定が義務化されました。

医療DXにおけるBCPとは、デジタル技術で医療の継続性を支える仕組みをつくることです。たとえば、クラウド型電子カルテは災害時でもデータを安全に管理でき、オンライン診療は来院できない患者さんにも対応できます。

また、医療DXにおけるBCPでは、医療スタッフ間の連絡手段やセキュリティ体制の強化が欠かせません。医療DXでBCP対策をおこなうのは、非常時にこそきちんと機能する医療体制を築くための戦略です。

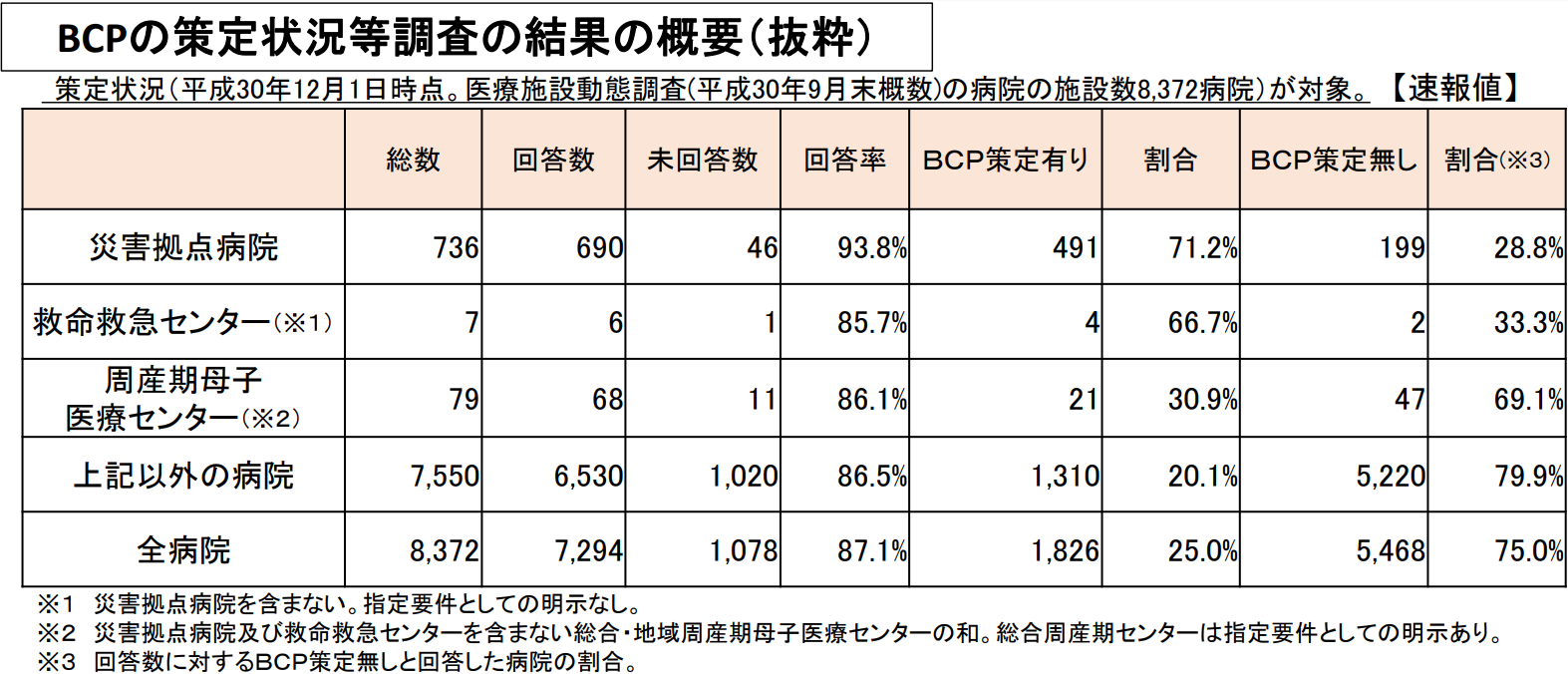

医療機関では、BCPの策定が長らく遅れていたのが現状です。平成30年の厚生労働省調査では、BCPを策定済みの病院は全体の25%にとどまり、ノウハウ不足や時間がないなどが理由とされていました。

以下は、病院のBCPの策定状況等調査の結果です。

出典参照:病院の業務継続計画(BCP)の策定状況について 病院のBCP策定状況概要について|厚生労働省

この状況を受け、国は研修や支援制度を整備しています。2024年4月から医療DXによるBCP対策が義務化され、今ではすべての医療機関で早急な対応が求められています。

医療業界における課題は、以下の4つです。

1つずつ解説します。

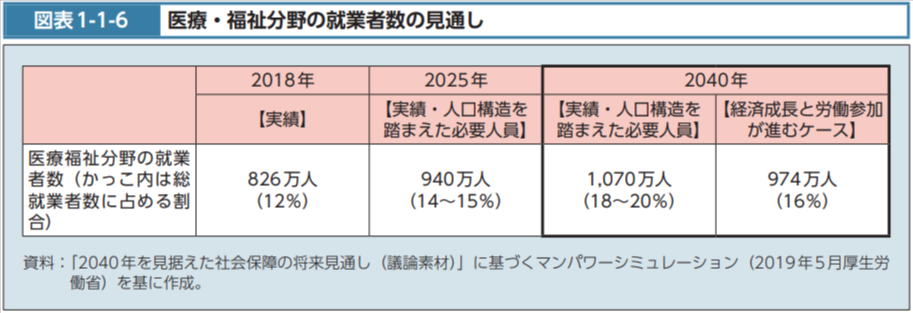

医療従事者の深刻な人手不足は、BCP策定が急がれる理由です。厚生労働省の予測では、2040年には医療や介護の分野で約96万人が不足するとされています。

以下は、医療・福祉分野の就業者数の見通しです。

出典参照:令和4年版厚生労働白書-社会保障を支える人材の確保- 図表1-1-6 医療・福祉分野の就業者数の見通し|厚生労働省

このままでは、災害などの非常時に十分な医療を提供できず、地域医療の機能が失われるリスクがあります。医療DXで普段から業務を効率化し、少ない人手でも診療が続けられる仕組みを整えておくのが、BCPの重要な目的です。

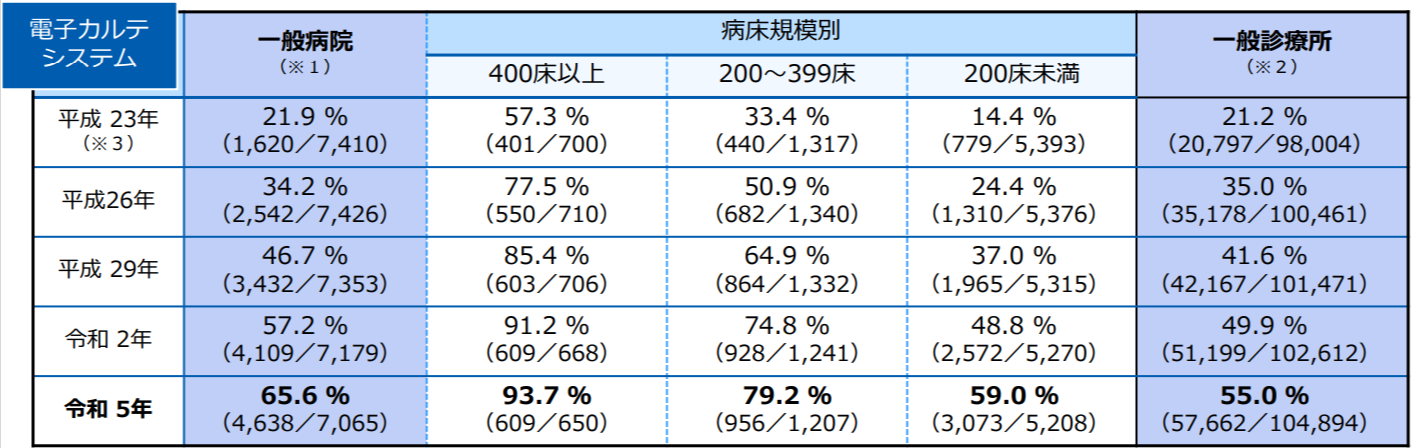

医療機関では、デジタル化の遅れがBCP実現の障害になっています。たとえば令和2年時点では、電子カルテの導入率は大病院で9割を超えていますが、小規模病院では約半数にとどまっています。

以下は、電子カルテシステム等の普及状況の推移です。

出典参照:医療分野の情報化の推進について 電子カルテシステム等の普及状況の推移|厚生労働省

紙のカルテに頼る体制では、災害時に情報が失われるリスクが高まります。医療DXで情報をデジタル化し、クラウドで安全に保管しておくと、非常時にも必要なデータにすぐアクセスできる体制が整います。医療DXで非常時でも対応できる体制をつくり、BCPの実効性を高めるのが重要です。

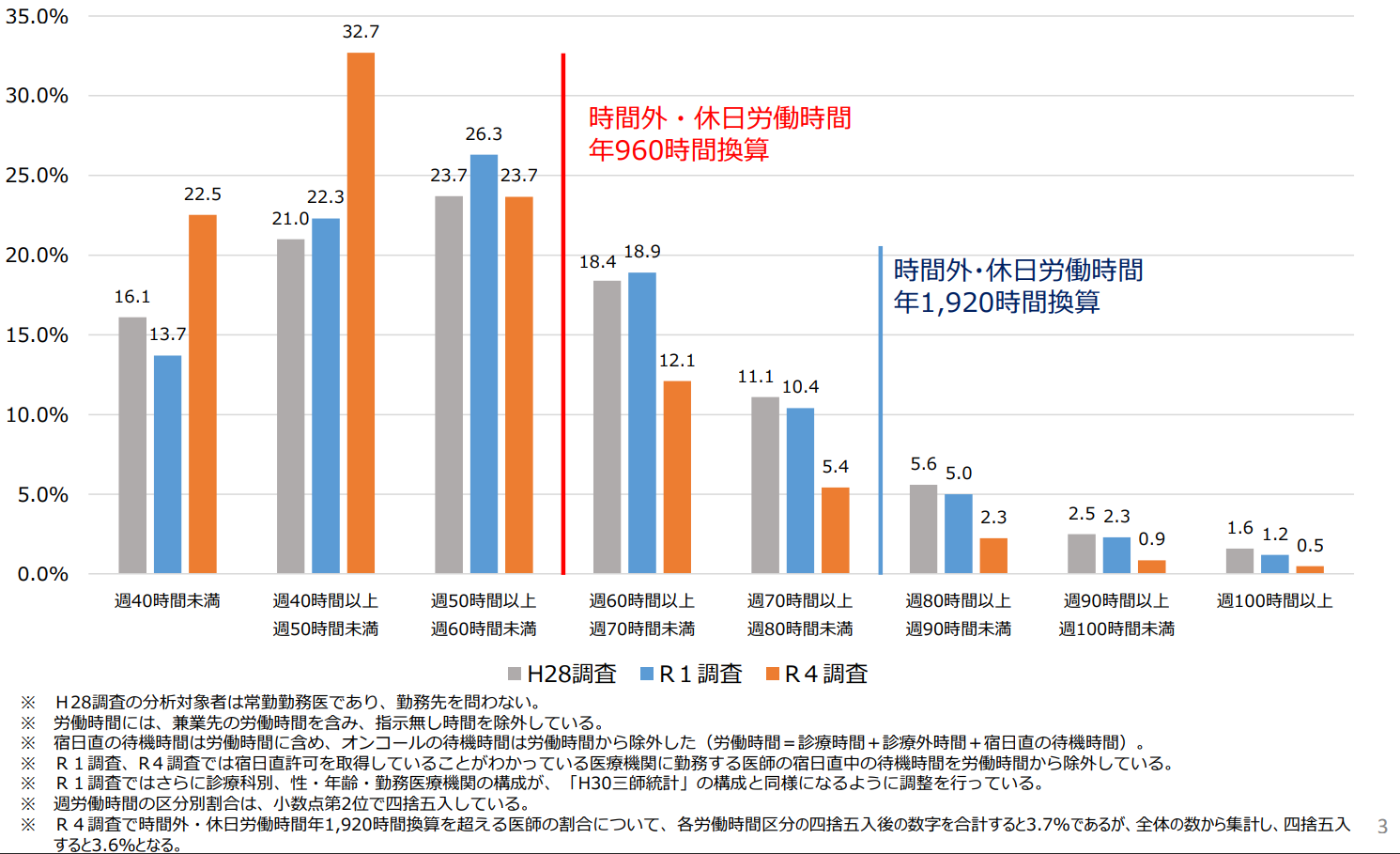

医療従事者の過酷な長時間労働は、BCPの実効性を下げる要因です。厚生労働省の調査では、病院勤務の医師のうち約4割が過労死ラインを超える時間外労働をしている実態が明らかになっています。

以下は、病院・常勤勤務医の時間外・休日労働時間を週労働時間区分と割合で集計したものです。

出典参照:医師の勤務実態について 週労働時間区分と割合<病院・常勤勤務医>|厚生労働省

この状況を受け、2024年4月からは「医師の働き方改革」により、時間外労働の上限が設けられました。医療DXを活用して業務を効率化し、余裕のある働き方を整えると、災害時にも安定した医療提供が可能になります。

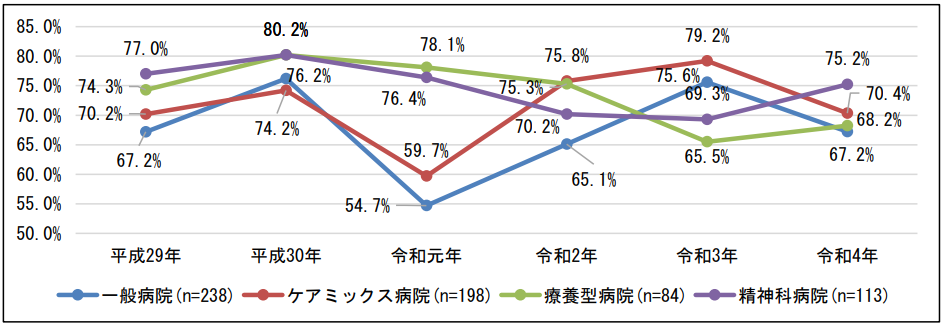

近年では、医療機関の経営が悪化しているため、BCPの整備が困難です。医療機関の経営悪化の背景には、物価高騰による医薬品や光熱費の上昇、医師の働き方改革による人件費増加、コロナ関連の補助金終了や人口減少による患者数の伸び悩みなど、多岐にわたります。

以下は、医療法人立の黒字病院の推移(経常利益)です。

出典参照:医療施設経営安定化推進事業 令和4年度 病院経営管理指標

令和4年度の調査では、医療法人が運営する多くの病院で黒字割合が前年度より減少し、経営環境が悪化しているのが分かります。資金に余裕がないと、防災機器の導入や職員の研修といった非常時の備えに十分な投資ができません。医療DXを導入して業務の無駄を省き、コストを削減できた場合、結果としてBCPの強化にもつながります。

災害やパンデミックで発覚した医療提供体制の課題は、以下の4つです。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

紙のカルテや報告書を使った情報管理では、BCP発動時の迅速な対応が困難です。紙の書類はほかの医療機関と共有する際に郵送やFAXが必要で、リアルタイムな連携ができません。また、災害時には水濡れや紛失により読めなくなる危険もあります。

結果的に、患者さんに関する情報が届かず、対応が遅れてしまうリスクも高いです。医療DXによってデジタル化を進めた場合、正確で迅速な情報共有が実現できます。

電話といった従来の手段では、非常時における職員の安否確認や緊急連絡がうまくいきません。とくに災害時は回線が混雑し、つながらないケースが多発します。職員1人ひとりに個別で連絡する方法では、全体の状況を把握するのに時間がかかり、連絡が取れていない人を見逃してしまうリスクもあります。

BCPを機能させるには、安否確認システムの導入によって、全職員の状況をすばやく把握できる体制を整えておくのが大切です。

災害や感染症の流行によって患者数が急増すると、病床や医療スタッフが不足するのが問題です。とくにICUといった重症者を扱う病棟では、限られた人数で対応しなければならず負担がかかります。医療スタッフが少しでも欠けると、患者さんへの対応が遅れ、医療の質が低下するリスクがあります。

BCP対策として、医療DXによる患者情報の共有や人員配置の最適化を進めた場合、限られたリソースでも効率的な医療提供が可能です。

感染症の拡大時には、マスクや防護服といった医療物資が不足し、医療従事者の安全を守るのが困難です。需要の急増によって流通が止まり、必要な物資が手に入らなくなるケースもあります。

防護が不十分なまま現場に出ると、医療従事者が感染し、医療体制全体が崩れるリスクが高まります。BCPでは、医療物資の必要量をもとに、平時から備蓄と管理を徹底するのが重要です。

医療DXでBCP対策を強化するメリットは、以下の6つです。

1つずつご紹介します。

医療DXは、2024年度から義務化されたBCPの実効性を高めるために欠かせない存在です。医療DXによって、情報共有や業務継続の流れをツール上で可視化でき、訓練や見直しも簡単です。

結果的に、紙のマニュアルだけでは対応できない緊急時の混乱を防ぎ、現場に合った対応が可能になります。医療DXは、計画を立てて終わらせるのではなく、実際に機能するかどうかを重視するのが大切です。

災害やパンデミック時でも医療サービスを止めないために、医療DXによるBCP対策が効果的です。オンライン診療を使った場合、移動が困難な状況でも患者さんの診療をおこなえます。

たとえば、クラウド型の電子カルテがあれば、院内の設備が使えないときも別の端末から情報の確認が可能です。医療DXは、デジタル技術によって物理的な制限に左右されない柔軟な対応が可能になります。

非常時において、素早く正しい情報を共有できる体制づくりは医療DXの重要な役割です。医療DXによって、電子カルテがクラウド化できた場合、医療チーム全体で同じ情報をリアルタイムに確認できます。

また、チャットアプリや一斉通知機能を活用すると、混乱した状況でも医療スタッフ間の正確な指示伝達が可能です。医療DXでBCPを強化することで、意思決定の遅れ防止と患者さんへの対応スピード向上を実現できます。

医療DXは、医療スタッフの業務負担を減らし、災害時や感染症流行時にも安全を守る手段として効果的です。Web予約システムや問診票のデジタル化により、受付業務が自動化され、スタッフの事務作業が軽減されます。また、オンライン診療は柔軟な働き方を実現し、通勤困難時にも対応可能です。

さらに、医療DXの促進によって非接触対応が基本になると、感染リスクを最小限に抑えるのはもちろん、継続的な医療提供の体制を維持できるようになります。

医療DXは、地域内の医療機関同士がスムーズに連携できる体制を構築し、BCPの実効性を高めます。災害やパンデミック発生時には、患者さんの受け入れ体制や空き病床数を共有し合う仕組みが重要です。

医療DXの活用で、電子カルテを共有できるプラットフォームが整備された場合、医療機関間で必要な情報を即座に確認でき、円滑な患者搬送や役割分担が可能です。医療DXは、情報の一体化によって、地域全体での効率的な医療提供が実現できます。

医療DXは、社会情勢の急激な変化にも対応できる、柔軟な医療体制を築くうえで重要な取り組みです。感染症の拡大や法改正など、突然の事態に対応するには、紙中心の業務では限界があります。

医療DXを活用したクラウド型のシステムであった場合、必要に応じて設定や運用方針をスピーディーに変更可能です。結果、診療体制や勤務形態を短期間で見直せるため、変化への対応力がBCPの信頼性につながります。

医療DXをBCPで活用するリスクは、以下の5つです。

しっかり把握しておきましょう。

医療DXを進める際に、特定のベンダーやサービスに頼りすぎると、BCPの実行が困難になるリスクがあります。たとえば、システム提供企業の倒産やサービス終了、利用料金の変更が起きた場合、業務そのものが止まりかねません。

リスクを避けるためには、常に代替手段を持ち、重要なデータのバックアップを分散して保管しておくのが重要です。

医療DXには、BCP強化と引き換えに費用面での負担が避けられないのが課題です。電子カルテといったシステム導入時には、ソフトウェアやハードウェア、ネットワーク環境の整備に初期費用がかかります。導入後もシステムの保守点検や機能更新、クラウド利用料などの運用コストがかかります。

システム導入による恩恵を最大限にするためにも、事前にかかる費用をしっかり把握し、長期的な資金計画を立てておくのが重要です。

医療DXに使われるクラウド型システムは、停電や通信障害が起きた際に機能を停止するリスクがあります。クラウドシステムはインターネットを通じて外部のデータセンターに接続するため、電力や通信環境が不可欠です。

非常時に備えて、自家発電機やモバイル回線、衛星通信などの複数の手段をあらかじめ用意しましょう。医療のデジタル化を活用するには、インフラの不安定さにも備える視点が必要です。

医療DXを進めると、外部ネットワークに接続する機会が増えるため、サイバー攻撃による情報漏洩の危険があります。とくに医療データは病歴や遺伝情報などが含まれており、悪用されると患者さんへの被害はもちろん、近年では、システムを人質にして金銭を要求するランサムウェアも増えています。

電子カルテが使えなくなると診療自体が止まる可能性もあるため、BCPの一環として、厳重なセキュリティ対策と定期的な点検をおこないましょう。

医療現場では、ITリテラシーの差がBCP発動時のミスや遅れの原因になりかねません。とくに災害や障害が発生した場面では、冷静な操作が求められますが、慣れていない職員は対応が遅れる傾向にあります。

新しいシステムほど扱いに不安を感じやすく、混乱を招くリスクもあるため、平常時から丁寧な研修を実施し、誰でも迷わず操作できるマニュアルを整えておくのが大切です。

医療DXをBCP対策で活用する方法は、以下の5つです。

1つずつご紹介します。

電子カルテをクラウド化するのは、診療データを災害時でも安全に保つための重要なBCP対策です。従来の院内サーバーでは、地震や浸水でサーバーが壊れると、データがすべて消えるリスクがありました。

クラウド化していた場合、院外の安全な場所にあるデータセンターで管理されるため、院内が被災しても情報が守られます。結果、仮設の診療所や避難所からでも必要な患者情報にアクセスできるため、診療の継続が可能です。

オンライン診療システムは、患者さんが来院できないときでも医療を提供し続けるための有効なBCP手段です。大雪や感染症の流行で通院が困難な場合でも、自宅にいながら診察が受けられます。

とくに定期的な治療が必要な慢性疾患の患者さんにとって、通院できないことは健康維持に悪影響をおよぼしかねません。オンライン診療システムによる遠隔での診療体制を整えておくと、医療を止めず、安全も確保できます。

医療スタッフ間の情報共有と安否確認には、デジタルのコミュニケーションツールを使うのが効果的です。災害時は電話がつながりにくくなり、連絡に時間がかかる場合があります。チャットアプリや安否確認システムを使えば、全員に一斉連絡ができ、返信を自動で集計できるため、誰が無事で出勤できるかをすぐに把握できます。

医療DXによるコミュニケーションツールを活用して、医療スタッフの正確な状況把握を可能にし、混乱を最小限に抑えましょう。

医療DXを安全に進めるには、サイバー攻撃から診療データを守る対策が必要です。とくにランサムウェアによる攻撃は、電子カルテを使えなくなり、診療の継続に支障をきたします。

たとえば、ランサムウェアによる攻撃を防ぐには、不審なメールを開かない意識づけや、パスワードと認証コードを組み合わせた多要素認証の導入が効果的です。また、万一に備えてデータを定期的にバックアップしておくと、被害を最小限に抑えられます。

Web予約とキャッシュレス決済の導入は、窓口業務の効率化とBCP対策の両立に役立ちます。患者さんが事前にスマートフォンで予約し、会計もアプリで完了した場合、受付での待ち時間が減り、接触も最小限です。

受付業務の人員をほかの重要な対応にまわせるため、非常時の人手不足にも役立ちます。感染症の拡大を防ぐ面でも効果があり、日常と災害時の両方で活躍する便利な仕組みです。

BCPで活用できる医療DXツールは、以下の3つです。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

ペライチ予約は、予約受付の自動化により窓口業務の負担を減らせるシステムです。24時間365日、患者さんが自分の都合で予約できるため、電話応対にかかる時間を削減できます。

また、スタッフはその分、患者さんの案内といった人にしかできない業務に集中できます。非常時には電話が使えなくてもWeb上で予約を継続でき、事業を止めずに対応可能です。

出典参照:ペライチ予約|株式会社ペライチ

Medicom-HR(メディコム・エイチアールエフ)fは、平常時も災害時も安心して使える電子カルテシステムです。クラウドと院内サーバーの両方にデータを保存するハイブリッドクラウド方式を採用しており、インターネットが止まっても診療を続けられます。この仕組みにより、突然の通信障害や災害時でも、患者さんの情報を安全に保ちながら医療を提供できます。

メルプWEB問診は、患者さんが来院前にスマートフォンで問診を済ませ、電子カルテに自動で情報を連携できるシステムです。紙の問診票を見ながら転記する必要がないため、入力ミスや業務の手間を減らせます。医師は事前に患者さんの状態を把握できるため、診察の質とスピードを両立できます。

出典参照:メルプWEB問診|株式会社flixy

医療DXを組み込んだBCP策定の導入ステップは、以下の7つです。

それぞれ解説します。

医療DXでBCP対策するには、目的をはっきりさせて専用チームをつくるのが重要です。たとえば「診療の中断を最短にする」といった目標を立て、全員で共有します。そのうえで医師や看護師、事務スタッフなど職種を超えてチームを結成すると、今後の計画もスムーズに進みやすいです。

医療DXにおけるBCPにおいて、現場の業務がどう流れているかを整理しておきましょう。具体的に、どこに問題があるかを見つけるのが次のステップです。現場スタッフへの聞き取りや観察を通じて、時間がかかっている作業や、手作業でのミスが発生する箇所を洗い出しましょう。優先的に解決すべき課題の明確化と分析が、DX化において重要です。

BCPを形にするには、「どんな機能を」「どれくらいの時間で」再開させるかといった具体的な目標が必要です。もし「災害発生後6時間以内に診療を再開する」といった数値目標を立てた場合、停電や機器トラブルなど、起こりうるリスクごとに対応計画を立てられます。BCP戦略を立て、非常時に役立つBCPを構築しましょう。

目標を実現するには、DXツールの選定と、どれを先に導入するかを決めるのが大切です。停電時でも診療を続けたい場合、電源不要のモバイル端末やクラウド型電子カルテが効果的です。

患者さんとの連絡を優先するなら安否確認アプリが必要です。現場のニーズに合った順番でDXツールを導入し、BCPを強化しましょう。

BCPを機能させるには、具体的な運用ルールを決めてマニュアルとしてまとめるのが重要です。ルールが曖昧だと、災害時に誰が何をするのか分からず混乱を招きます。

システムの使い方だけでなく、トラブル時の対応方法や代替手順も書いておきましょう。明文化しておくと、平常時も非常時もスムーズに業務を続けやすいです。

策定したBCPを現場に定着させるには、全職員への周知と訓練の実施が大切です。マニュアルだけでは、いざというときに正しく動けない場合があります。システム障害を想定した訓練をおこない、実際の動きを確認すると、計画の弱点も見つけられます。

繰り返しの訓練で、職員の対応力と防災意識の向上につなげましょう。

BCPは定期的に見直して改善を続けるのが大切です。一度作っただけでは、時間が経つにつれて内容が古くなり、役に立たなくなるリスクがあります。

訓練や現場からの意見をもとに改善点を洗い出し、必要に応じて計画をアップデートしましょう。新しい感染症や法改正などにも対応できるよう、常に最新の状態に保つのが重要です。

医療DXの導入は、BCP対策を強化するのに効果的です。クラウドで患者情報を安全に管理でき、オンライン診療で医療提供を止めずに続けられます。また、デジタルツールによって職員同士の連携もスムーズにできます。

2024年度からBCP策定が義務化された今こそ、自院の課題に合ったDXの活用を進める絶好の機会です。医療DXでBCPを強化し、電子カルテやオンライン診療を通して、安全で強い医療体制を築いていきましょう。

株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは

60,000人を超える

人材にご登録いただいており、

ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。

豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。

幅広い支援が可能ですので、

ぜひお気軽にご相談ください!