不動産DXアプリが必要な理由 | DXアプリ導入で得られるメリット

不動産

不動産DXの施策とは、単なるITツールの導入にとどまらず、業務フロー、組織、サービスの在りかたそのものをデジタルで最適化する取り組みのことです。不動産DXの施策を事例から理解し、不動産DXの推進に役立てましょう。この記事では不動産DXの具体的な施策を事例とあわせてご紹介しています。

「不動産DXの施策や成功事例が知りたい」

「不動産DXの施策や成功事例を参考にして、自社の戦略を立てたい」

「不動産DXを進めるなかで、自社に適した施策の選定ポイントが知りたい」

不動産DXの導入を考えている方のなかには、不動産DXにおける上記のような悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

不動産DXの施策とは、単なるITツールの導入にとどまらず、業務フローや組織、サービスの在りかたそのものなどをデジタルで最適化する取り組みのことです。

この記事では不動産DXの具体的な施策を事例とあわせてご紹介しています。不動産DXのメリットや成功のためのポイントもご紹介しているため、ぜひ最後までご覧ください。

不動産DXの推進が必要な不動産業界の背景は、以下の3つです。

それぞれの課題について具体的に整理します。

不動産業界では長時間労働が常態化しており、人手不足を招いています。とくに週末や夜間の対応で、勤務時間が延びやすいです。

過酷な労働環境は離職を招き、残った社員に負担がかかります。不動産DXを通じた事務作業の自動化や情報共有の効率化により、業務時間を短縮する取り組みが必要です。

不動産業界では、紙の書類や対面中心の業務が依然として残っており、デジタル化への対応が遅れています。

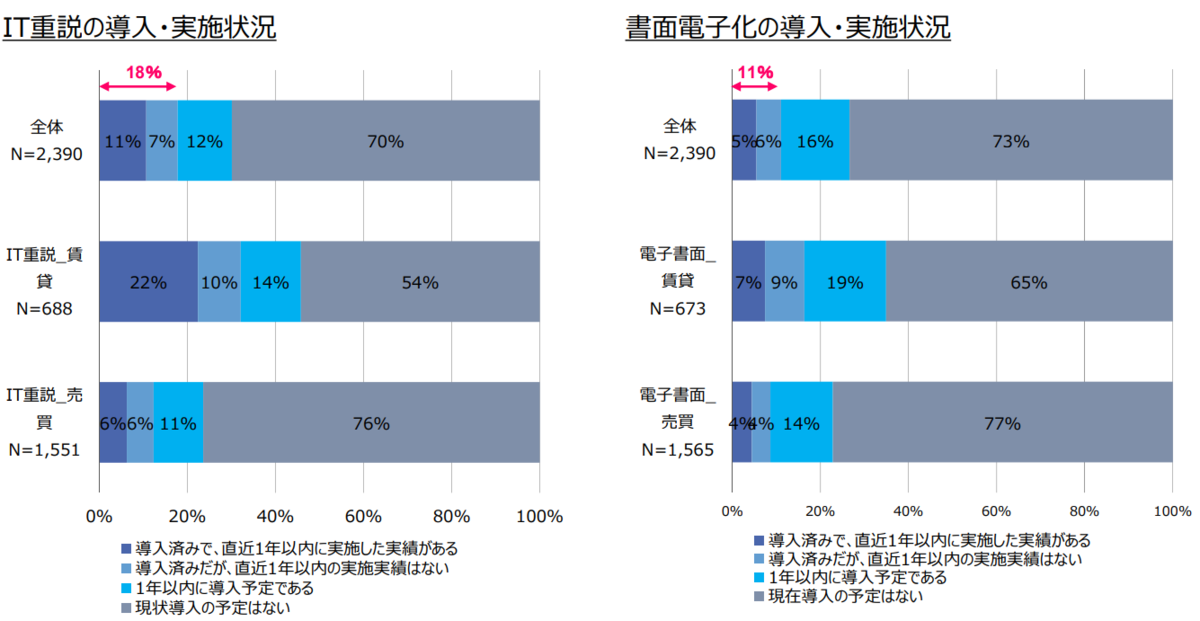

以下は、令和5年10月時点の国土交通省による宅建業者の取引オンライン化の導入・実施状況の調査結果です。この調査結果では、宅建業者の70%以上がIT重説や書面のオンライン化の予定はないと回答しました。

引用元:国土交通省 宅建業者:取引オンライン化の導入・実施状況

不動産業界では、手書きの契約書や現地案内などは、時間と場所の制約がかかり、業務を効率化するうえでの壁となっています。

そのため、電子契約やクラウド型システムといった施策を講じて、デジタル化の停滞を改善することが急務とされています。

スマートフォンの普及や働き方の変化にともない、顧客が求める対応が多様化しています。共働き世帯は夜間対応を求める傾向があり、遠方の顧客はオンライン内見での希望が増えています。

また、物件選びの基準も、単に新築や広さだけでなく、中古物件を自分好みにリノベーションしたい方や趣味のための空間がほしい方など多様になりました。従来の営業方法では限界があるため、細分化された顧客の要望に的確に応える必要性が高まっています。

不動産DXを推進することで得られるメリットは、以下の4つです。

それぞれご紹介します。

不動産DXは、人手不足を解決するための有効な施策です。作業の自動化により、残業時間の削減にもつながります。たとえば、書類作成や物件情報の登録など、手作業だった仕事をシステム化すると社員の負担が軽減されます。

その結果、社員の定着率が上がり、採用活動にも良い影響を与えるため、新たな人材の確保も可能です。

不動産DXを活用すると、顧客の満足度を高められます。オンライン内見や非対面契約などを導入することで、移動の負担や手続きの手間を軽減できます。

また、スマートフォン1つで内見や契約が完結できるとすれば、時間や場所に制約のある顧客にも対応可能です。こうした対応は、顧客からの信頼を築き、リピーターの獲得にもつながるでしょう。

不動産DXを導入すると、データにもとづいた迅速な意思決定が行えます。営業やマーケティングの場面で、経験ではなく数字にもとづいて動ける体制を整えられます。

Webサイトの閲覧履歴や市場データを分析することで、人気エリアや反応の良い広告が分かりやすくなり、無駄のない施策を選びやすくなります。

データにもとづいた正確な判断は、事業の成果につながるでしょう。

不動産DXは、組織全体の力を高めて企業の成長を促します。新しいツールの活用やリモートワークを通じて、社員のITリテラシーやライフワークバランスの向上につなげることが可能です。

この取り組みが続くと、変化に強い企業へと進化できます。人材の力が発揮され、チームとしての力も伸びていきます。

不動産DXの施策を導入した成功事例は、以下の9つです。

それぞれの事例を詳しく見ていきましょう。

三井不動産リアルティは、自宅のパソコンやスマートフォンを使って、専門スタッフへ相談できる仕組みを強化しています。たとえば、3Dコンテンツを使って、物件のなかを自由に見学が可能です。

結果、遠くに住んでいる人や忙しくて時間がとれない人でも、都合に合わせて物件探しができるようになります。会社側も顧客との接点が増えるため、営業のチャンスを広げた成功事例といえます。

参考元:お知らせ:「三井のリハウス」、バーチャル物件見学コンテンツ「3Dウォークスルー」の公開を開始~室内空間を「三井のリハウス」ウェブサイトで見学可能に~|三井不動産リアルティ|三井不動産リアルティ株式会社

東急住宅リースは、入居者向けアプリの導入で賃貸管理業務の効率化を成功させました。入居者はアプリで契約内容の確認や手続きがいつでも可能なため、担当者が電話や書類のやり取りをする時間を削減できます。

また、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)という技術を使って、データ入力といったくり返し作業を自動化したことで、社員はより専門的な業務に集中できるようになりました。

参考元:

サービス一覧 / 建物管理・BUILDING MANAGEMENT | 東急住宅リース 想いも、資産も。叶えていく。資産運用のパートナー|東急住宅リース株式会社

LIFULLは、AIとデータ分析を活用したことで、ユーザーの好みに合う物件を効率的に提案できるようになりました。「LIFULL HOME’S」のサイトで、ユーザーがどのような物件を見たか、どのようなキーワードで検索したかをAIが分析します。

ユーザーの検索結果の傾向から「この物件もおすすめです」といった提案が自動で行われるため、ユーザーは自分にぴったりの物件を短時間で見つけられるようになりました。この施策によって、自社サイトの価値を高め、他社との差別化にもつながりました。

参考元:【ホームズ】不動産売買・賃貸物件・住宅情報サイト| 株式会社LIFULL(ライフル)

オープンハウスは、営業活動を効率化し情報を見える化するシステムを導入しました。顧客情報や商談の進捗を一元化し、チーム全体で共有できるようにしています。

どの営業活動が成果につながっているかを数字で確認し、客観的なデータにもとづいた戦略を立てられるため、効果的な営業活動ができるようになりました。

参考元:「デジタルトランスフォーメーション(DX)白書」公開に関するお知らせ|株式会社オープンハウスグループ

イタンジは、賃貸契約のすべてをオンラインで完結できるサービスを展開しました。入居希望者は「申込受付くん」を使い、スマートフォンから申し込み情報の入力が可能です。その後の審査やIT重説、契約まで、すべて非対面で行えます。

IT重説とは、不動産の賃貸借契約や売買契約における重要事項の説明を、パソコンやスマートフォンなどのITツールを通して行うことです。

移動の手間や書類のやり取りがなくなり、入居希望者や会社側も時間を節約できます。賃貸契約のやり方を根本から変える、先進的な事例です。

参考元:申込受付くん – 不動産賃貸入居申込書のWeb受付|ITANDI BB + (イタンジビービープラス)のご案内|イタンジ株式会社

野村不動産は、ビル管理にIoT技術を導入したことで、快適で効率的な運営を実現しました。ビルに設置されたセンサーが、温度や湿度、人の動きなどのデータをリアルタイム収集・分析し、空調や照明を自動で調整してくれます。

人が多い場所は涼しく、人がいない部屋は節電することができ、清掃や警備も、データをもとに配置することが可能です。結果、ビル全体の管理を効率的に運営できるようになりました。

参考元:「芝浦プロジェクト」で導入するビルOSとして日立のビルIoTソリューション「BuilMirai」を採用 | 野村不動産ホールディングス株式会社のプレスリリース|野村不動産ホールディングス株式会社

大和リビングは、入居者専用Webサイト「My D-ROOM」を通じて、顧客体験価値(CX)の向上を図っています。このサイトでは契約内容の確認や各種手続きのほか、生活に役立つ情報や優待サービスも提供しています。

また、家賃の支払い履歴の確認や、退去手続きをオンライン化も実現させました。

この施策を通じて、大和リビングは入居者の利便性向上と管理側の業務効率化に成功しました。

参考元:MY D-ROOM|ダイワハウスの賃貸【賃貸住宅 D-ROOM】|大和リビング株式会社

レオパレス21は、物件の内見から契約までをすべてオンライン完結できる仕組みを提供しています。顧客はWebサイトで物件を検索し、VR技術を使ったオンライン内見が可能です。

気に入った部屋があれば、申し込みから契約まで来店せずに完了できるため、とくに遠方からの引っ越しを考える人にとって、時間や費用の節約につながります。こうしたサービスは、非対面のニーズにしっかり応えた時代に合った施策です。

参考元:

【レオパレス21】オンラインサービス|株式会社レオパレス21

「WEB契約」全国の直営店舗スタッフによるオンライン対応を開始 | ニュース | 株式会社レオパレス21

三菱地所は、都市開発においてデータ連携プラットフォームを構築し、街づくりに活かしています。商業施設やオフィス、ホテルなどから得られる人の動きや消費の傾向をまとめて分析しました。

その結果、混雑する時間を予測して、快適な移動ルートを案内するサービスの提供が可能になりました。この施策は、新しい仕組みをつくり街全体の価値を高める好事例です。

参考元:都市OSと連携した地域情報を提供「次世代型AIコンシェルジュ」開始 | 三菱地所

不動産DXを成功させるポイントは、以下の7つです。

それぞれ解説します。

不動産DXを導入する前に、導入する目的を明確にしましょう。社員の声をもとに現場の問題を洗い出し、業務時間をどのくらい短縮するか具体的な目標値を定めます。

目的がはっきりしていないと、選ぶツールや進め方がぶれてしまい、効果が出にくくなります。初めに「なぜDXをするのか」を整理するのがポイントです。

DX施策には、自社の課題に合ったサービスやツールを選ぶのが大切です。価格や知名度だけで決めると、実際の業務に合わず使われないおそれがあります。

現場の社員が使いやすいか、サポート体制は十分かをしっかり確認しましょう。無料トライアルを実際に試しながら選ぶと失敗しにくくなります。

不動産DXは、小さな範囲で始めるスモールスタートが効果的です。まず一部の業務で試験導入して、効果や課題を見極めます。いきなり大規模導入すると、失敗したときの影響が大きくなります。

少しずつ成功を重ねて広げると、社内に前向きな空気が生まれ、スムーズなDXの推進につながるでしょう。

社員1人ひとりの意識改革と教育を進めるのが、DXを定着させるポイントです。どれだけ良いツールを使っても、使い方が分からなければ意味がありません。

不安を減らして、前向きに取り組める職場づくりが必要です。「なぜ必要なのか」を社員に伝え、分かりやすい研修を実施しましょう。

不動産DXを推進する際は、外部の専門家と連携するのがポイントです。社内に知識や経験が足りない場合、無理に自分たちだけで進めると失敗するおそれがあります。

専門会社やコンサルタントと連携すると、自社の課題に合ったツールとその使い方を教えてくれます。しかし、単なるツールの提供だけでなく、自社の業務を深く理解し、導入後も丁寧に支えてくれるパートナーを選びましょう。

自社だけでDXを進めるのが難しい場合は、外部の専門家と連携するのが効果的です。経験豊富なパートナーは、課題に合った提案を支援をしてくれます。

単にサービス・ツールを売るのではなく、導入後も親身に寄り添ってくれる業者を選びましょう。

DXは導入して終わりではなく、効果を定期的に測り、必要に応じて改善するのが大切です。たとえば、「作業時間が何%減ったか」や「社員の満足度が上がったか」などを確認しましょう。

うまくいかない点があれば、原因を見つけて修正を行います。この繰り返しが、DXの効果を最大限に引き出すポイントです。

不動産DXの導入で施策を成功させるには、自社の課題を正しく理解し、目的に合った施策を段階的に進めていくのが重要です。

大切なのは、新しいツールを入れるだけでなく、社員と一緒に改善を続ける姿勢です。DXは、業務の効率化だけでなく、顧客や働く人の満足度向上にもつながります。

ぜひこの記事でご紹介した「不動産DXの具体的な施策」や「成功事例」を参考に、自社の課題解決に適した施策を始めましょう。

株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは

60,000人を超える

人材にご登録いただいており、

ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。

豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。

幅広い支援が可能ですので、

ぜひお気軽にご相談ください!