店舗DXにおけるPOSレジの役割とは?導入のメリットや事例を紹介

店舗

店舗の現場では、従来の運営スタイルだけでは対応しきれない課題が増えています。人手不足や業務の非効率、顧客ニーズの変化、さらには社会全体のデジタル化といった要因が重なり、業態の在り方を見直す必要性が高まってきました。

こうした背景を受けて注目されているのが、店舗DXの推進によって実現するデジタルシフトです。顧客接点の強化や運営の効率化を目指しながら、時代に合った新たな店舗体験の提供が求められています。

本記事では店舗におけるデジタルシフトとは何かという基本から必要とされる背景、具体的な変化の内容まで詳しく掘り下げていきます。今後の戦略に迷いがある場合でも本記事を読むことで方向性を整理し、次の一手を考えるためのヒントを得られるでしょう。

店舗におけるデジタルシフトとはデジタル技術を活用し、顧客体験の向上や業務の効率化を実現していく変革のことです。レジ業務や在庫管理といったオペレーションから接客や販促に至るまで、あらゆる場面にデジタルの仕組みを組み込むことが求められています。

ただ単にIT機器を導入するのではなく店舗運営そのものをデジタルの視点で再構築し、持続的な価値提供を目指す取り組みが大切です。顧客ニーズの多様化や環境変化への柔軟な対応が求められる現在、デジタルシフトは単なる手段ではなく店舗の生存戦略の1つとして捉えられるようになっています。

店舗でデジタルシフトが進む背景には、複数の社会的・経済的な要因があります。第一に挙げられるのは顧客の購買行動が変化し、オンラインとオフラインを横断したサービスが求められている点です。さらに非接触対応や省人化への期待も高まり、従来の接客中心のスタイルでは限界が生じています。また、人口減少による人材確保の難しさも無視できません。

ここからは特に注目すべき、5つの変化にフォーカスして具体的に見ていきます。

近年スマートフォンやECサイトの普及によって消費者の購買行動は店舗を訪れる前から始まり、購入後のフォローアップまで含めた一連の体験として捉えられているのが実情です。

総務省によると、情報通信機器の世帯保有率は「モバイル端末全体」で97.4%であり、その内数である「スマートフォン」は90.6%となっています。

多くの顧客が来店前にSNSやレビューサイトで情報を収集し、比較検討を行った上で購買の意思決定をしています。つまり店舗は単に商品を販売する場所ではなく、ブランド体験を提供する場としての価値が向上しているのが現状です。

こうした変化に対応するには、店頭とオンラインをシームレスに連携させた情報提供やサービス体制が求められます。デジタルシフトは来店前から購買後までの、一貫した体験を設計する上での基盤となる役割を果たすでしょう。

出典参照:第Ⅱ部情報通信分野の現状と課題|総務省

感染症対策や衛生意識の向上に伴い、非接触でのサービス提供に対する需要が増しています。これまで当たり前だった対面での注文や支払いも、今ではセルフレジやモバイルオーダー、タッチレス決済といった方法が受け入れられつつあります。

このような変化は一時的な対応にとどまらず、顧客が安心して店舗を利用するための基準の1つです。デジタルシフトを進めることで非接触対応を柔軟に取り入れられ、顧客満足度の維持と同時に業務の効率化にもつながるでしょう。

特に人との接触を避けたい顧客層に対し、スムーズな体験を提供するための仕組みづくりが求められます。

少子高齢化の進行により、特に飲食業や小売業などの現場では慢性的な人手不足が深刻化しています。厚生労働省によると、令和3年8月1日現在で小売業の労働人口は17%不足しています。このような状況下で求められているのが、DXによる業務効率化と省人化です。例えばモバイルオーダーやセルフレジの導入により、従業員が注文受付や会計業務に対応する必要がなくなり人員の最適配置が可能になります。

またバックヤード業務においても、在庫管理や発注の自動化システムの活用によって従業員の負担を軽減しながらミスを防ぎ、業務全体の生産性向上につながります。こうした取り組みは従業員の働きやすさの向上と顧客満足度の両立を実現する上でも、今後さらに重要性を増すでしょう。

出典参照:労働経済動向調査(令和3年8月)の概況|厚生労働省

近年の店舗運営では経験や勘に頼るのではなく、数値に基づいた意思決定が求められる時代になっています。POSデータやモバイルオーダーの利用履歴、来店頻度、購買傾向など店舗が日々収集する膨大なデータの活用によってターゲットを明確にしたキャンペーンの展開、リピーター獲得のための戦略立案などが可能です。

さらにAIを用いた需要予測や商品陳列の最適化により、無駄な在庫や販売機会の損失を抑えることもできます。こうしたデータドリブンな運営は競争が激化する市場の中で差別化を図り、持続的な成長を実現する上で欠かせない要素となっています。

スマートフォンの普及により、消費者の購買行動や情報収集の方法は大きく変化しました。特にZ世代やミレニアル世代は日常的にアプリを活用して商品検索や注文、決済、レビュー確認まですべてをスマートフォンによって完結させることが当たり前となっています。

店舗側としてもこうしたデジタルネイティブ層のニーズに対応するため、アプリ連携型のモバイルオーダーやクーポン配信、ポイント管理など利便性の高いUX(ユーザーエクスペリエンス)の提供が求められます。

またSNSとの連動やプッシュ通知による情報配信なども、集客や販促に有効な手段です。このようにスマートフォンやアプリを前提とした顧客体験の設計は、現代の店舗経営において避けては通れない重要な戦略といえるでしょう。

店舗DXを推進する際、日常業務の中でどこにデジタル技術を組み込むべきかの明確化が必要です。業務効率化や省人化を目指す上で、従来アナログ対応だった領域でのデジタルシフトを進めることで時間的・人的コストの削減に加え、顧客体験の質の向上にもつながります。

ここで紹介するのは店舗業務の中でも、特にデジタル化の効果が表れやすい5つの例です。いずれも業種を問わず多くの現場で活用が進みつつある手法であり、状況に応じて段階的な導入が検討されています。

モバイルオーダーは顧客が自分のスマートフォンから、注文と決済を完了させる仕組みです。飲食業やテイクアウト型店舗を中心に活用が進み、店舗側の注文受付業務やレジ対応の工数を減らす手段として注目されています。事前注文により待ち時間が短縮され、ピークタイムの混雑緩和にもつながる点が特徴です。

さらにアプリ上での注文履歴やおすすめ商品の表示により、購入促進につながる導線も作れます。業務負荷が下がる一方、接客品質を維持しやすくなる点もメリットです。現場ではキッチンディスプレイと連携させてオーダー内容をリアルタイムで反映し、調理や提供の効率を高める運用が検討されています。

スマートフォンアプリの活用により、紙の会員証や手書きの申込書に頼らない会員管理が実現しつつあります。アプリには会員情報の管理やポイント付与・利用の記録、クーポン配布、来店履歴の蓄積などさまざまな機能を統合可能です。これにより、店舗側は顧客の属性や行動データを活かしたマーケティング施策を展開しやすくなります。

例えば誕生日クーポンの自動配信や、特定カテゴリの商品購入者に絞ったセール情報の案内などが挙げられるでしょう。また顧客にとってもポイント管理や特典確認がしやすく、再来店のきっかけを生み出す要素になります。紙のスタンプカードと異なり、紛失や劣化の心配もないため店舗と顧客双方にとって利便性の高い仕組みです。

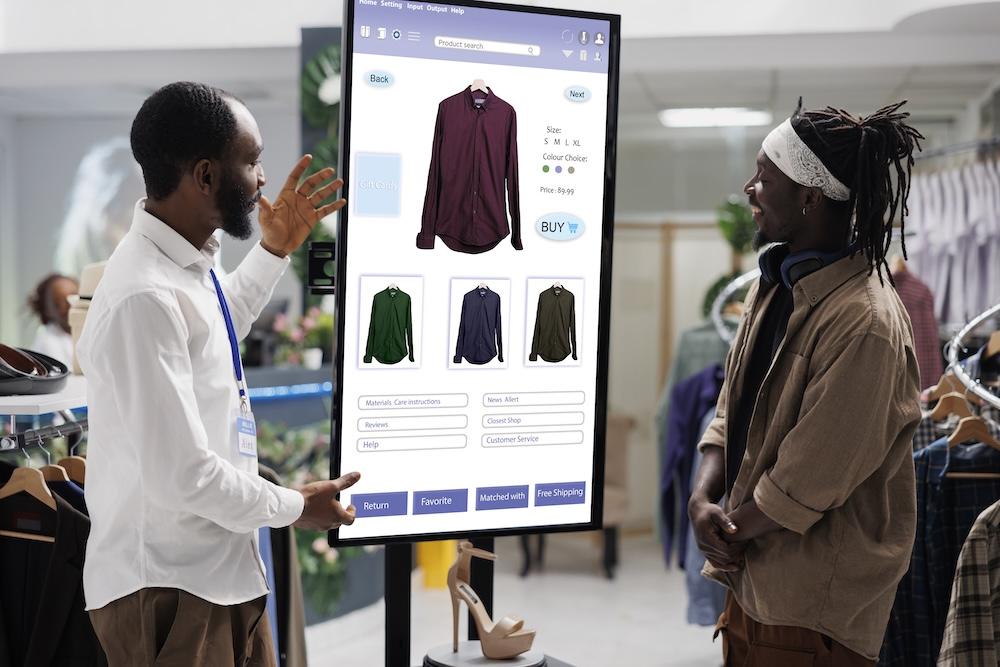

デジタルサイネージは、ディスプレイを通じてリアルタイムで情報やコンテンツを発信できるツールです。紙媒体のポスターやPOPと比較して即時性や表現の幅に優れ、動画や動きのある演出を取り入れることで視認性が高まります。

販促面では新商品の紹介や期間限定キャンペーン、タイムセール情報など変更頻度の高い告知に活用される場面が増えています。また天候や時間帯に応じた表示内容の変更や顧客層に合わせたコンテンツの出し分けなど、柔軟な運用がしやすい点もメリットです。

設置場所としては入口付近やレジ前、商品棚周辺など視線の集まりやすいエリアを選ぶことで効果が高まります。こうした情報発信の最適化は購買促進だけでなく、店舗のブランディングにも貢献するでしょう。

店内の在庫状況や来店客の動向をリアルタイムで把握するため、AIカメラやIoTデバイスを活用する動きが広がっています。在庫管理においては棚に取り付けたセンサーが商品の補充タイミングを検知し、自動でアラートを送る仕組みが導入されつつあります。これによって在庫切れによる販売機会の損失を防ぎ、店舗運営の安定化につなげられるでしょう。

また人流解析を目的としたAIカメラでは来店者の動線や滞在時間、年齢層や性別といった情報を可視化できるため、陳列の最適化や販促のタイミング調整にも役立ちます。従来は人手で行っていた観察や記録と比べてデータの客観性と網羅性が高まるため、より精度の高い店舗施策の立案が必要です。

ロボティクス技術の進化により、店舗業務においても配膳ロボットや受付ロボットの活用が始まっています。これらのロボットは主に従業員の業務補助を担う形で設計されており、配膳や案内といった反復作業の代行によって従業員の負担を軽減する役割を果たします。

飲食店では注文された料理をテーブルまで届ける配膳ロボットが導入され、従業員は接客や清掃といった対人業務に集中できる体制が徐々に整備され始めました。

受付業務では来店者に対して音声やタッチパネルでの案内を行うことで、混雑時の対応力向上に寄与します。業務の一部をロボットに任せることで人とロボットの役割分担が進み、現場全体の生産性を維持しやすくなるのが評価点です。

店舗DXを推進する上で、デジタルシフトを支える技術の選定と活用が重要なカギを握ります。単なる業務のIT化ではなく、店舗運営に関わる各種プロセスをデジタルで再構築するためにはIoTやAI、クラウド、モバイルアプリ、デジタルサイネージといった複数の技術が連動して機能する必要があります。

これらはそれぞれ異なる領域の課題に対応し、現場の業務改善や顧客体験の質の向上を後押しする技術です。ここでは店舗DXの推進において基盤となる5つの主要技術と、それぞれの活用方法について紹介します。

IoTはモノのインターネットと訳され、センサーやスマートデバイスをネットワークに接続してデータを収集・共有する技術です。店舗では冷蔵庫や陳列棚の温度管理、在庫の重量センサー、人感センサーによる来店状況の把握などに活用され始めています。

これによって従業員が目視で確認していた業務を自動化し、リアルタイムでの状態管理が行いやすくなります。例えば商品棚に設置された重量センサーが在庫の減少を検知し、バックヤードに補充の通知を送ることで販売機会を逃さずに対応できるでしょう。

また冷蔵設備の異常を早期に把握し、食品の品質維持にもつながる仕組みが整い始めています。IoTを活用した情報取得は人的ミスの軽減にも寄与し、業務効率化と品質管理の両立に役立つでしょう。

AIは店舗DXを支える、中核的な技術の1つとして広がりを見せています。特に注目されているのが需要予測や顧客分析、そして接客支援といった領域です。需要予測では過去の販売データや天候、曜日、地域イベントなどを基にAIが売上の傾向を予測します。

これにより、仕入れや従業員の配置を最適化する判断材料として活用可能です。顧客分析では購買履歴や来店頻度、属性情報などを用いてターゲットに応じた販促施策や商品提案が容易になるでしょう。

またチャットボットや音声認識による接客支援も進化しており、顧客の問い合わせ対応や商品案内を補助する役割を果たします。こうしたAI技術の活用により、店舗全体の運営における判断精度と反応速度を高める動きが見られます。

クラウド技術は情報の一元管理とリアルタイム共有を支える基盤として、不可欠な存在です。従来は店舗ごとにローカルで管理されていたPOSデータや在庫情報、CRMデータのクラウドによる一括管理によって複数拠点間の連携が取りやすくなります。

これによって本部からの販促方針や価格改定の指示が迅速に反映され、運営の統一感が生まれます。在庫管理では各店舗の在庫状況をリアルタイムで把握し、過剰在庫や欠品への対応も効率的になるでしょう。

CRMとの連携によって顧客データに基づいたパーソナライズ施策も実行しやすくなり、LTV(顧客生涯価値)向上を狙ったマーケティングも検討されています。クラウド化によって情報の見える化と更新のスピードが高まり、現場の柔軟な対応が促進されます。

モバイルアプリが担うのは顧客と店舗を直接つなぐ、重要なインターフェースとしての役割です。アプリを通じた注文・決済が可能であればレジ待ちや混雑の緩和につながり、顧客の利便性向上にも寄与します。

さらにアプリ内でポイント管理やクーポン配布、購入履歴の表示などが行えるため顧客のリピート行動を促しやすくなります。またアプリを通じて会員登録や情報更新することで、店舗側は常に最新の顧客情報を把握しながら個別対応ができるでしょう。

プッシュ通知を活用すればキャンペーンやセール情報の告知をタイムリーに発信できるため、販促の即効性も期待されています。モバイルアプリの運用は単なるシステム構築にとどまらず、顧客との関係性を深める手段として捉えられています。

デジタルサイネージは映像や静止画などのコンテンツをディスプレイ上で表示することにより、販促や情報発信を支援するツールです。紙媒体では対応が難しかった即時性や動的表現を取り入れられる点が特徴であり、特にキャンペーン告知や新商品の紹介などに適しています。

店舗では入口やレジ周辺、棚の上などに設置されて通行人や来店者の目に留まりやすい場所で活用される傾向があります。表示内容は時間帯や曜日、天候に応じて柔軟に切り替えられ、顧客属性に応じた出し分けも可能です。

またコンテンツの更新もクラウド経由で一括管理できるため、本部主導での統一的な情報発信にもつながります。デジタルサイネージの導入はブランドイメージの統一と、販売促進の手段としての役割が見込まれています。

デジタルシフトを店舗で推進する際は一気にすべての仕組みを変えるのではなく、段階的な進行が現実的です。まずは店舗の現状や課題を整理し、優先順位を明確にした上で小規模な検証を通じ、効果を見極める流れが推奨されています。その上でシステムの本格運用や定着を目指すことで、失敗リスクを減らしながらスムーズに変革を進めやすくなるでしょう。

ここではデジタルシフトを導入する上で押さえておきたい、3つのステップについて解説します。

最初のステップは現場の業務フローや課題の整理による、どの部分に非効率があるのかの明確化です。具体的には、従業員の業務負荷が集中している時間帯や作業、顧客からのクレームが多いポイント、在庫管理におけるミスの頻発など、目に見えづらい問題を洗い出す必要があります。

そのためにはヒアリングや業務日報、来店データの分析を通じて定量的なデータと現場の声の両方を重視した可視化が必要です。こうした情報を基にどの業務にデジタルツールを導入すれば効果が出やすいのかを見極め、優先順位の設定によって導入の方向性が明確になります。最終的な目的は課題の根本を把握し、具体的な改善策へとつなげていくことです。

課題の特定ができたら次は、PoC(Proof of Concept)と呼ばれる概念実証のフェーズに移ります。PoCとは導入を検討しているシステムやツールが本当に現場で機能するか、小規模な範囲で試してみる取り組みです。

いきなり全店に導入するのではなく1店舗や1工程に限定した検証により、導入後の効果や運用課題を事前に確認できます。例えばデジタルサイネージを使った販促施策を特定の時間帯だけ試す、モバイルオーダーの受付をランチタイムのみに絞るなどの限られた条件下でのテストが有効です。

この段階でのフィードバックは実際の導入可否を判断する上での重要な材料となり、必要であれば仕様の見直しや運用ルールの調整も検討できます。PoCの結果を踏まえて次のステップへ進むことが、現場への浸透と継続的な活用を促す上で欠かせません。

PoCで一定の成果が確認できたら、本格的な展開へと進む準備を整えます。本格導入の段階では全店舗への展開だけでなく社内教育やマニュアルの整備、関係部署との連携体制の構築が必要です。現場が無理なく使いこなせるよう研修やFAQの提供、トラブル対応のサポート体制も事前に準備しておくと安心でしょう。

また導入初期はトライアル的に運用を始め、徐々に対象範囲を広げていくことで現場の負担を軽減しながら移行できます。システム運用後も定期的な見直しや改善を行い、現場からの意見を取り入れることで継続的な最適化が期待されます。本格導入は単なるシステムの配備ではなく業務全体の見直しを伴うプロセスであるため、現場と本部が連携しながら丁寧に進める必要があるでしょう。

店舗のデジタルシフトを具体的に進めていくためには、目的や業態に応じた適切なツールの選定が求められます。単に新しいシステムを導入するのではなく、実際の業務課題に即した解決策として有効に機能するツールを選ぶことが大切です。

ここでは実際に店舗運営を支援している代表的なツールとして、「TeamStore/DX」と「AcroSign」を紹介します。いずれも実用性の高い製品であり、導入店舗においては現場業務の効率化や顧客体験の向上といった成果が期待されています。

TeamStore/DXは店舗ごとの業態や販売形態に合わせ、最適なチェックアウト方式を柔軟に構築できる点が特徴のPOSソリューションです。セルフレジやセミセルフレジ、有人レジといった複数のスタイルに対応しており、業種や店舗規模に応じた導入が検討しやすくなっています。

これによってピークタイムのレジ混雑の緩和、人手不足に対応するための省人化につながるでしょう。またデジタルサイネージやモバイルオーダーとの連携によって、チェックアウト以外の体験も統合的に支援できます。

TeamStore/DXはシステム単体ではなく、店舗の運営スタイル全体を見直すためのプラットフォームとしての活用が意識されています。導入前には実店舗でのシミュレーションやPoCの実施も可能なため、現場の声を反映した運用設計が進めやすい点も強みです。

出典参照:TeamStore/DX|DAIKO XTECH株式会社

AcroSignはパナソニックが提供するクラウド型のデジタルサイネージソリューションであり、情報発信の質とスピードを高める仕組みとして注目されています。従来の印刷物やポスターと異なり表示内容を遠隔で即時に切り替えられるため、キャンペーン情報や売れ筋商品の訴求に柔軟に対応できるでしょう。

またIoTやセンサー技術との連携によって年齢や性別、来店時間帯に応じて異なるコンテンツを表示する出し分けも実現しました。これによって顧客一人ひとりに合わせたパーソナライズが可能となり、店舗での購買体験の質を高めることが期待されています。

AcroSignは単なる表示装置としてではなく、マーケティングと接客を融合させた情報発信ツールとして店舗DX推進の一翼を担っています。

出典参照:AcroSign®|パナソニック コネクト株式会社

デジタルシフトは理論や計画だけでは完結せず、実際の現場での推進がカギです。業種や業態に応じて取り組み方は異なりますが、すでに店舗DXを現場で具現化している企業も存在します。

ここではデジタルシフトに成功している2社の事例を通じて具体的な取り組みとその背景、得られた成果について整理します。実際の導入施策や工夫に触れることで、自社の取り組みをイメージしやすくなるでしょう。

イオンリテール株式会社はスマートフォンを活用したセルフ会計サービス「レジゴー」の推進により、店舗の買い物体験を変革しています。レジゴーは顧客が自身のスマートフォンや貸出用の専用端末で商品をスキャンしつつ買物し、そのまま専用レジで支払いを済ませる仕組みです。

これによって従来のレジ待ち時間を短縮できるだけでなく、カゴに入れる際の商品スキャンというシンプルな操作により、顧客自身の行動が購買データとして蓄積されるようになります。イオンはこの仕組みを通じて店舗の混雑緩和や従業員の業務効率化、さらにはマーケティング活用に向けたデータ基盤の整備を進めました。消費者にとっても会計のストレスが軽減されるだけでなく、自分のペースで買物ができるようになっています。

出典参照:「 レジゴー」展開店舗が300店を突破|イオンリテール株式会社

スターバックス・コーヒー・ジャパン株式会社では専用モバイルアプリを活用した注文及び支払いの仕組みを構築し、デジタルシフトを推進しています。アプリ内の「Mobile Order & Pay」機能を使うことで顧客は来店前に商品を選び、受け取り店舗と時間を指定した決済が可能です。

スターバックスではこうした利便性だけでなく、注文データを分析して新たなプロモーションやパーソナライズに役立てるマーケティング施策にも活用しています。

アプリを起点とした会員サービスやスタンプ機能なども連動しており、顧客との接点をデジタル上で一元管理できる仕組みが構築されています。現場の対応負荷を抑える一方で顧客満足度も維持できる仕組みとして、多店舗運営にも柔軟に対応している点が特徴です。

出典参照:Mobile Order & Pay|スターバックス・コーヒー・ジャパン株式会社

本記事では店舗DXの背景や推進理由から始まり具体的な業務改善例、支援技術、推進手順、成功事例までを一貫して紹介しました。現代の店舗経営においては業務の効率化だけでなく、顧客との接点の質や従業員の働きやすさにも目を向けた改善が求められています。デジタルシフトは単なるIT化ではなく、リアルとデジタルの融合を通じてより柔軟で持続的な運営体制を構築する手段として注目されています。

どの業態においてもいきなり全体を変えるのではなく、課題の可視化と小規模な検証から始めることが現場に無理なく浸透させていくための第一歩になるでしょう。

株式会社TWOSTONE&Sonsグループでは

60,000人を超える

人材にご登録いただいており、

ITコンサルタント、エンジニア、マーケターを中心に幅広いご支援が可能です。

豊富な人材データベースと創業から培ってきた豊富な実績で貴社のIT/DX関連の課題を解決いたします。

幅広い支援が可能ですので、

ぜひお気軽にご相談ください!